音樂、文學、藝術、生活雜感、唱片奇遇記,以及某種觸發、莫名的感動(本網誌為2009年2月20日開站之樂多版樂思生活http://blog.roodo.com/giulini複製備份版,樂多網站於2019年4月以後關閉,故將資料搬遷於此。新網誌見https://twentyfourorders.blogspot.com/)

2013年5月8日 星期三

追憶的情感迴圈

柴可夫斯基的鋼琴三重奏(1882年於Nikolay Rubinstein過世一週年首演),過往的我對第二樂章癡迷眷戀,優美動人的主題與清晰易辨的變奏(共十一變奏)讓人自在遨遊於柴可夫斯基對Nikolay Rubinstein(1835-1881)的懷想追憶中。那是遁入回憶彼端,讓過往的一次同遊共賞之情誼再次浮凸顯影的悠悠懷想,如此真摯、如此悵惘、如此沉醉,在柴可夫斯基漲跌起伏的情感流脈中,寄寓無限追思之情。而如今,我更感受到第一樂章強烈情感張力的衝撞,與第二樂章後半(變奏終曲與結尾)的椎心刺痛遙相呼應。

如要打個比方,第一樂章彷彿是對Nikolay Rubinstein逝世之情的直接撞擊,充滿了不敢置信的騷動不安,起伏劇烈的情感變化,以及沉痛遣懷的口吻。第二樂章則是心情平復後,對亦師亦友的Nikolay Rubinstein之澄心懷想,此懷想由一段記憶中的旋律開端。那是幾年前(1873)柴可夫斯基與Nikolay Rubinstein和其他音樂院教授連袂出遊踏青的美好旅程,一段農夫所演唱的舞蹈歌曲旋律,成為柴可夫斯基回憶中無法磨滅的印記,透過音樂的重塑綴連,宛如溝通生者與亡者、挽結美麗旅程與憑弔追思的唯一線索。這正呼應了樂曲名稱「紀念一位偉大藝術家」,正是這段音樂,讓我瞥見柴可夫斯基最柔韌延展的內心世界,也是此曲讓我愛不釋手的魅力來源。

然而,我重新感受第一樂章的晦暗色調和無限悲悽的主題延展,卻帶來更讓人怔忪不安的心靈騷動。主題的變換不定,否定游移的語態不斷更迭起落,猛烈的噴湧和低迴淺斟的無盡渦流,讓人跌入情感的傾注洪潮中,波動之潮湧難以止息。(尤其是四分鐘到七分鐘半之間,湧波陣陣)。慢慢明白為何這首三重奏有近似於交響曲的龐大身軀(此輯的完整版將近五十分鐘),為何聽來不覺沉悶或濫情,因為音樂中盈滿了隨轉折而瞥見愁思不絕的豐沛感受。那來自於柴可夫斯基無處傾洩無法納入制式奏鳴曲結構的心境寫照,於是隨樂生發,隨情織就,不擇地而出的痛苦追憶之情,遂鮮明激昂地觸處即是,不假外求。

第一樂章成為我最難割捨的動人之音,第二樂章後半也是,第一樂章的主題(第一主題以及一、二主題間被壓抑的斷片)在此處回顧追念,而加以發展,在戲劇張力和悲悽感更深化的情境中,哀傷地結束此首樂曲,這最後回眸一瞥的力道恰到好處,首尾應和,更讓傷懷之情自成一周轉不息的思念迴圈。而第二樂章前半,那十一變奏就成了治療心痛的美麗畫布,淚(第四變奏、第九變奏)中帶笑(第五變奏、第六變奏的圓舞曲、第十變奏的馬祖卡舞曲)的甜美回憶。

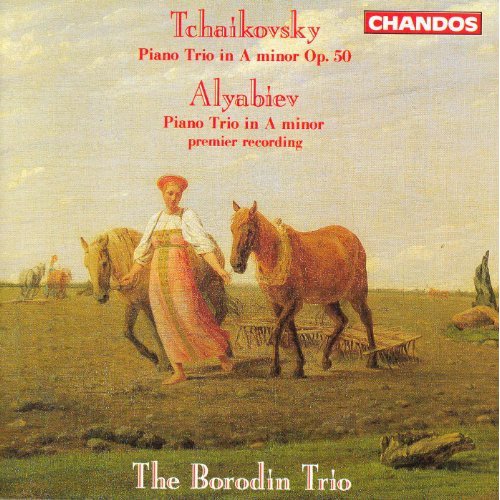

於是,柴可夫斯基的這首三重奏,在我的聽域中,自成無懈可擊的聆聽感動,沉痛悲情與悠然懷想的鍛造鑄就,讓補白的二十分鐘Alyabiev(1787-1851)鋼琴三重奏,只能是陪襯敬陪。這首俄國浪漫前期最有代表性的三重奏,自有其清新迷人的俄式抒情,與柴可夫斯基的凝重龐大不同,顯現出迷濛淡雅的細緻感受。第三樂章宜人的律動,多多少少烙印在我的腦海中,此次重聽喚起一些似曾相識的印認驚喜,穿越時空的勾連,也是對這張陪伴我十多年唱片的回顧與留念。

以下聽的是Tchaikovsky Piano Trio in A minor

2012年12月9日 星期日

José Iturbi的德布西及其他

二次大戰之間,是西班牙鋼琴家José Iturbi(1895-1980)在美國最受歡迎的時期,也是他演奏生涯的高峰。他被導演George Sidney(1916-2002)相中,擔任電影Thousands Cheer(1943)中的小角色,而打開他跟好萊塢的關係。他最知名的代表作是在電影A Song to Remember(1945,一曲難忘,入圍多項奧斯卡的失真蕭邦傳)中,擔任蕭邦音樂的演奏代言(演出蕭邦的是Cornel Wilde),而隨著此片的轟動而廣為人知,也提高了配樂的可聽性。但一來Iturbi與流行樂界的密切關係,減損其在古典樂迷中的地位,二來也因為其人其個性有諸多爭議之舉(可參考 IMDB上的介紹),在Iturbi過世後,他迅速被古典樂迷遺忘,也不被列入大師之林,然而他當年錄製的蕭邦錄音,可是大量出版廣泛流通的知名代表作。

Iturbi出生於西班牙Valencia,以神童之姿接受教育,是Joaquín Malats(1872-1912)最喜愛的學生。少年時為家計所需,在當地的咖啡廳演奏打工,而被李斯特的弟子Emil von Sauer(1862-1942)挖掘,集資送他到巴黎音樂院求學。在學院中師承Victor Staub並向Wanda Landowska(1879-1959)學大鍵琴,掌握了法國學派的演奏技巧,重視均衡洗鍊,以高手肘放鬆的肘關節來演奏,塑造出圓潤光采的觸鍵,在1913年獲得巴黎音樂院大獎。Iturbi曾與其妹妹Amparo Iturbi(1899-1969)組成二重奏巡迴演出,也曾在日內瓦音樂院短暫擔任教職,他在1924年首度在布魯塞爾的音樂會中,排出西班牙作曲家阿爾班尼士Iberia組曲。1929年移居美國,並舉行從大西洋到太平洋的巡演,光是1930年就演出77場音樂會,隨後在南美洲墨西哥舉行馬拉松音樂會而大受歡迎。不斷巡演的過程並未影響Iturbi的技藝,反而更錘鍊出更直率、有力且音色更豐富的成熟風格。

由於德布西「兒童天地」這套鋼琴組曲的版本對話聆聽之旅,我從庫存中找出這張唱片,進一步深入認識這位先前不甚注意的鋼琴家。大抵而言,他的德布西和德布西自己的演奏大異其趣,速度不僅更慢,觸鍵也更輕巧,情感更收斂,顯得清淡游離,比如「大象搖籃曲」中不刻意強調大象踱步的力量,而更突顯搖籃曲迷濛似幻的氛圍,速度比德布西慢,但又比Michelangeli的琢鍊更快。他的樂句層次分明,意態從容,不強調樂曲中的內在張力和情感變化,而更清順悅耳。在「小牧童」一曲的情韻表現和音色變化,最能引發餘韻之感。只有在最後一曲「黑娃娃的步態舞」中,方才見出Iturbi鮮活生動的節奏長項,也讓此曲更為趣味橫溢。此種特點也表現在他對西班牙作品的詮釋上,從而表現出對自己祖國音樂的自信揮灑。最讓我驚訝的,是Iturbi對蕭邦的詮釋,沒有刻意經營的情感鋪陳,沒有過於耽溺的表情塑造,只有明暢生動、乾淨俐落的觸鍵。這是典型的法國樂派詮釋,但又沒有當代法國鋼琴家刻意塑造的音樂深度和樂曲內部的結構透視,而是清晰明朗的健康詮釋,音色自然多變而不刻意錘鍊,讓蕭邦的音樂聽來更清爽,有別於先前聽過的諸多演奏,讓我彷彿重新認識蕭邦。聽慣了千篇一律的蕭邦音樂,Iturbi的演奏,彷彿刮除贅肉的手術刀,掃去甜膩的作態,而更讓蕭邦音樂的明晰結構和轉折變化之力量更為鮮明呈現,當然,缺點則是不容易感受出蕭邦音樂的浪漫情韻。另外,Iturbi的拉威爾演奏也十分有特色,透過更為直率的剛健輝灑,讓工於精細安排的拉威爾音樂有更爽朗的氣息。比如死公主的孔雀舞曲,沒有刻意塑造的浪漫氣息,反而更能逼近樂曲的核心,讓音符自身打動聽者。蓋棺論定,Iturbi或許無法成為大師,他的演奏式樣也屬於二十世紀初期的時代特色,並不符合當代人的審美口味,然而作為風靡一時的配樂大師,在即將被淹沒於歷史的長廊中,或許還有值得親近回味的價值可聽。

以下聽的是Iturbi演奏Albéniz Sevillana的歷史錄音(不喜歷史錄音者可略過)網路上Iturbi的演奏不少,可惜大都禁止嵌入。

2012年10月19日 星期五

三首俄國鋼琴協奏曲

一個很有趣的關係,存在於這三位作曲家:Rimsky-Korsakov是Glazunov的老師,而他對於這位愛徒的評價甚至超越了Stravinsky和Prokofiev;Glazunov是Prokofiev的老師,而他對於這位愛搞怪讓人頭痛的學生有著「醜小鴨」的評價。沒想到最後老師口中的「醜小鴨」竟變成俄國二十世紀作曲家中的「天鵝」,而在音樂史的評價上遠遠超過兩位老師。

Rimsky-Korsakov和Glazunov師徒的鋼琴協奏曲,遠不如Prokofiev五首協奏曲般出名,要不是俄國鋼琴大師李希特在這張專輯中,將這三位作曲家的協奏曲之作放在一起,可能Rimsky-Korsakov和Glazunov的協奏曲就此埋沒消失。不過話又說回來,真正注意到他們的協奏曲的愛樂者有多少?該感謝Richter的慧眼獨具,讓人在常見的俄國協奏曲世界中有意外的體驗。

Rimsky-Korsakov鋼琴協奏曲一開始深具俄國風味的旋律,讓人低迴不已,而精緻的管絃樂手法與鋼琴的搭配,更讓人難以相信該作曲家是不熟諳鋼琴演奏的門外漢,一開始的幽隱旋律(12秒之處)透過鋼琴的應和以及木管和管弦樂的推波助瀾,馬上引發如海潮推擁般的魔力,鋼琴捲起千堆雪似地激起更洶湧的浪潮,而將音樂帶往遼闊深遠的天地。此曲成功之處,就在於融合俄國民謠的抒情旋律以及李斯特式的鋼琴燦爛色澤,在短短不到十五分鐘的三樂章形式中前後呼應,鎔鑄成精緻卻雋永而意態萬千的光粲樂章,具體而微地展現Rimsky-Korsakov對管弦樂音色的深刻了解和動人氛圍、開闔氣勢的營造。反而是三首中最讓我驚異而喜愛的樂章。

Glazunov的第一號鋼琴協奏曲,在篇幅上是Rimsky-Korsakov的兩倍,但只以兩樂章呈現,第二樂章則包含九段變奏,這些變奏在曲式的發展上,自然不如德國作曲家如貝多芬、布拉姆斯之作的嚴謹深邃,而分別以間奏曲、幻想曲、馬祖卡、詼諧曲等不同總類的曲式變化,串聯起這些變奏的發展。Glazunov的樂念和企圖心,無疑比Rimsky-Korsakov更強烈,第一樂章十二分鐘的篇幅早已接近Rimsky-Korsakov整首協奏曲的長度。Glazunov的音色和配器,不如其師光粲動人,但音樂的發展更有條理更有變化,展現出後浪漫時代的音樂風格。Rimsky-Korsakov的豐潤深美、如潮湧動的特質,在Glazunov的改造下,更容納了精細刻畫、娓娓訴說的理性特質。和其師近似的是,這也是一首首尾呼應氣勢開闔變化多端的樂曲,Rimsky-Korsakov如海潮般昇騰起伏的特色,依然在Glazunov的管絃樂鋪展中得見其痕跡。有趣的是,在Prokofiev眼中,Glazunov彈奏鋼琴的能力讓他印象深刻,他還敘述了親眼所見Glazunov手指間夾著雪茄卻能彈奏自如的畫面,因此這首協奏曲的鋼琴技巧,絕對讓人大感過癮。

和Glazunov的理性鋪陳相比,Prokofiev不按牌理出牌的創新性和突破性,更為鮮明地表現在這首著名的畢業作上。Prokofiev靠著這首作品贏得夢寐以求的魯賓斯坦金質獎章和一臺鋼琴的獎勵,也讓這首作品劃開了音樂院內保守勢力和新改革派之間的差距。這首敲擊意味濃厚卻不失細緻歌詠的抒情特色,充分發揮了鋼琴點狀撞擊的表現能力,正式宣告Prokofiev個人天才的成立。此首協奏曲一開始如鐘聲和海潮般的雄渾氛圍和敲擊韻律,構成引人注目的特色,此種渦流般匯聚的旋轉力量,各出現在三樂章中,也讓這首不到十五分鐘的協奏曲緊密聯繫成單樂章的整體,就此點而論,Prokofiev的作品有著Rimsky-Korsakov的影子。在恣意敲擊的爽快揮灑中,依然可見Prokofiev透過點狀的敲擊,綴連出抒情優美的樂音線條(尤其第二樂章一開始的音樂),這或許是受Glazunov和Rimsky-Korsakov的影響所致,也讓Prokofiev在過於強調即物冷硬的現代潮流中,還保有溫暖動人的抒情性之內在聯繫。

以下聽的是Rimsky-Korsakov鋼琴協奏曲第一二樂章,欲聽第三樂章可點擊影片第二部份

2012年10月11日 星期四

德布西彈奏德布西

德布西鋼琴組曲「兒童天地」(Children’s Corner)音樂之旅,先前舉出的義大利鋼琴大師Michelangeli的三次錄音,即使是絕佳的音樂精品,但後續還有其他鋼琴家的詮釋可逐步鋪陳出一幅詮釋地圖,足以一瞥德布西音樂的發展樣貌。這一次,就回到二十世紀初,由作曲家本人現聲彈奏,珍貴的再生鋼琴錄音。

1913年德布西為Welte Mignon留下的紙捲錄音,就是收錄於專輯中的這七首樂曲,除了三首前奏曲中的選曲之外,最引人注目的就是完整的「兒童天地」,以不分軌的方式收錄於專輯中第四軌,正好可以和二十世紀的德布西詮釋名家Michelangeli的錄音相比較。德布西的觸鍵,果真如文獻所說,是以溫潤陰柔的澄澈音色為主,也符合法國鋼琴家Marguerite Long(1874-1966)所說的,在琴鍵上游移時所流露的輕柔之觸鍵質地。德布西的演奏,不以清晰明確的音符刻畫為特色,反而更帶有朦朧迷離的氛圍,習慣於現代鋼琴家清晰飽滿的觸鍵和有力揮灑的超技性,以及刻意營造的晶燦詩意,可能難以領略德布西詮釋自己曲目的妙處。但是即使如研究這些紙捲錄音的專家Roy Howat所言,德布西在錄音中的詮釋,和樂譜上的記載多有出入,引發我注意的,不是這種作曲家個人意念的灌注和樂譜之間的落差張力,而是流溢於音符背後的個人氣質,以及當今我們常聽到的詮釋之間的形神跨度。這種跨度,是作曲家對自己心念樂思的嫻熟把握和演奏家不敢逾越樂譜指示的落差,也是德布西個人氣質的委婉、輾轉發露,從比真實錄音更為失真的紙捲再生機器的仿製中浮現,而終於浮凸成形,於耳畔具體可感,而這種心手合一的模擬呈現,即使僅能得其彷彿參差,卻已比後繼的錄音更耐人尋味。最後,這種跨度,也呈現在承載這些模擬仿製的樂器本身,以及流行於二十世紀後半葉主流鋼琴樂器之間的音質、音色之差異。於是,諸多因素的匯合,讓此張專輯成為諸多德布西音樂唱片中的歧異旅程。

第四軌的「兒童天地」相對於其餘六首樂曲的光粲多姿,反而顯得更小家碧玉。與Michelangeli的精巧構築相比,德布西自己的詮釋更切中於私密的、親暱的親子之間對話的真摯溝通,很難相信德布西僅用了不到13分鐘就完成這六首短曲的演奏,速度比Michelangeli更快,更連貫呵成。無論是枯燥的練習曲、昏然欲睡的大象搖籃曲、清新宜人的洋娃娃小夜曲、迷濛翻飛的雪花、寂寞的牧童短曲,還是奇趣橫生的黑娃娃步態舞,在音符的流轉生變中,隱藏了德布西溫柔細膩的情思。他對節奏的掌握準確自然,踏瓣的運用節制而適可而止,輕巧澄澈的音色,出人意料之外的速度變化,煥發出迷人的個人特質,即使技巧無法和後繼的諸多鋼琴大師相比,但細膩動人的情韻卻讓音樂充滿生命力。

整張七十幾分鐘的德布西音樂,八到十七軌則由其餘同時代的鋼琴家演奏,最有名的或許是德國鋼琴家Gieseking(季雪金,1895-1956),其次是瑞士鋼琴家Rudolph Ganz(1877-1972),此系列的紙捲錄音中有一輯以他為主。其餘則有匈牙利女鋼琴家Yolanda Mero(1887-1963)、烏克蘭鋼琴家Leff Pouishnoff(1891-1959)、Carol Robinson、Suzanne Godenne、義大利鋼琴家Frederico Bufaletti(1862-1936)、美國鋼琴家Richard Buhlig(1880-1952)等人的錄音。這些大都已沉埋於歷史文獻中的姓名,有些透過網路還能找到介紹,有些則付之闕如。這些演奏,無論快意展技或詩意傾吐,都與當今的詮釋有了時空距離,聽慣許多千篇一律或刻意造作的演奏手法,這些二十世紀初被遺忘的聲音被遺忘的鋼琴家,反而更有成規之外的新鮮感或收發自如的餘韻可尋。

2012年6月6日 星期三

Scarlitti珠玉琴音

上一次像現在有輕鬆的感覺,是5月22日,第二次改完論文,然而在略微放鬆後,就開始進行彙整各章成單一檔案的工作,並順過文句,註記尚未查找出處的文獻,將待查的資料整理成單一文件。看似簡單的工作也持續了好幾天,同時等待與老師討論的時機。雖然完整改完後,心情是欣悅的,暫時完成持續一年多的論文,但卻還無法真正解脫,邊順文句也邊調整,而在對照註腳,跑圖書館借書查找出處修改引文等等後續作業,也耗去不少時間。然而,抽空偷閒讀幾本挂心已久的小說,則是這種在工作中企求放鬆的時刻,自己最渴望投入的世界。

最終,所有斷斷續續進行的工作,最後在今天(6月6日)下午暫時結束,送印後騎著腳踏車,回家的路途上突然覺得天空如此清朗,氣氛如此明爽。明天繳出論文後,就等一個月後正式口考之日的來臨,如是,階段性的任務可以了結,告別老大不小的學生生涯,進入另一段歷程。然而,送印前的一刻,卻興起莫名的焦慮和緊張,思索著是否有未竟之處得以發揮?是否餘論的收尾不夠漂亮?先前虛擲了不少歲月,如果更能利用時間消化二手資料,整理一手文獻,或許更能讓自己的論點生色圓融。想著想著,反而在最後一刻產生矛盾心理,深怕不夠周延的思考,最後在口試時面臨挑戰質疑。在口試前的一個月依然無法完全鬆懈,還是得翻翻資料,獲得修改精進論文的思考點。然而,比之先前的日起有功日、日有進度的撰寫、修改過程,如今真的輕鬆不少。

再次拿出Scarlitti的鋼琴奏鳴曲,Pletnev的這兩張詮釋,始終是鋼琴演奏版本中讓人難捨的精巧珠玉。先前重溫複習,被論文最後工作事務耽擱,而不克形諸文字。但當時隨性聆聽,卻也找到這些瑩澈靈動之音的共振頻率。此種觸興之綴連,來自於豎琴改編曲之空靈鳴響,在幽微共振中,鋪陳出Scarlitti這些短曲的脫俗氣質。實際上,鋼琴的圓潤色澤,在珠玉跳盪間讓節奏之流動變化更為生動,而Pletnev之詮釋,更強化了這種簡潔亮麗的絢彩特質。在Scarlitti的這些樂曲廣為人知之前,最著名的詮釋來自於霍洛維茲奇幻魔力的恣意點染,卻讓Scarlitti音樂鋪陳出聽者未曾想像的詩意空間,讓Scarlitti這些樂曲彷彿為了鋼琴家量身訂作般合手稱意。霍洛維茲點染過的Scarlitti樂曲,依然只是Scarlitti音樂寶庫中的一小部份,在Pletnev以霍洛維茲後繼者之姿演奏的這兩張Scarlitti樂曲,則讓Scarlitti的音樂世界之斑爛色澤更為豐富,也更讓人難以割捨。這些樂曲短則兩分多,長則接近九分,既有快意揮灑的靈動閃耀,也有詩意吟詠的低迴搖盪,有時天真地鮮潔純粹,有時則沾染了塵世憂鬱的身姿。有時如輕風吹拂般怡然自得,有時則如說書人凝思佇立的鋪陳口吻。時而迷惘時而激情,時而放懷時而收歛。

Pletnev的詮釋不拘俗套而獨具一格,比如先前聽豎琴改編曲而注意到的K1(CD1第2軌),在Pletnev的指下竟恣意妄為地飛奔了起來,讓人暨詫異又折服,其餘的詮釋,都足以展現三十七歲的Pletnev時值壯年的絕佳技巧和新穎創意。這些樂曲一曲一世界,多聽自然可發現其雋永耐聽之處,但在百花綻放之園囿中,與自身聽感之交會自有痕跡可尋,略記曲名如下,按照編號由少至大排列:K1、K3、K8、K9、K11、K25、K27、K87、K213、K247、K380、K443。這些樂音在耳畔浮響聯翩,幾乎讓人忘懷先前的辛苦。

以下聽的是K87,此次聆聽發現的優美樂音,由Pletnev演出

以下聽的是同曲K87,由Clara Haskil演出,一開始的廣告5秒後可略過。同一首樂曲,兩人奏來差距頗大,Clara Haskil更強化了情感的深度和撩亂不安感,而Pletnev則更為澄淨抒情。

2012年5月21日 星期一

紀念一代藝術歌曲大師

德國偉大的男中音Dietrich Fischer-Dieskau(1925-2012)本月18日辭世,享壽86歲。一代藝術歌曲大師,就此離開了他所深愛的藝術世界,然而他留下的音樂遺產,透過無數唱片的傳唱,必將持續在愛樂者心中散播藝術歌曲的根芽,讓更多人認識到在一首首簡短雋永的歌曲世界中,真摯動人的情意將永遠迴響著。這位二十世紀最偉大的聲樂藝術家,將永遠活在愛樂者的耳畔、心中。

18日透過PTT愛樂版,首先知道大師辭世的消息,在媒體披露新聞之前,愛樂者已透過各種方式或於討論區或於臉書,或於網誌發抒對大師辭世的不捨、追念之情。一個美好的時代業已逝去,傳奇終了的時刻,也許唱片公司開始打包新的發行計畫,藉紀念之名行商業銷售之實;也許有人開始討論未來的接班人,開始尋找新的歌曲大師。對於習慣有大師陪伴的愛樂者,不由自主地再次拿出大師的專輯,或是最初邂逅的美好記憶之重溫,或是經典名演的回顧,或是難以忘懷的某場演奏,當大師溫暖真摯的嗓音再次回盪在耳畔,彷彿大師還活著,傳遞藝術歌曲黃金年代的火炬,光芒依稀,不曾改變。

我再次拿出久未聆聽的舒伯特「美麗的磨坊少女」,讓大師清晰溫潤的歌聲喚起我對舒伯特藝術歌曲追求深繫的往昔印記。有許多言語難以傾洩,就順著歌聲,和著少年的憂鬱情懷,一起流入磨坊小溪流瀉不息的清淺波心中。

原先預計分享的豎琴音樂,就暫時擱下。謹以此短文紀念這位德國藝術歌曲的傳道者,紀念他溫潤醇雅、感動人心的聲音。

以下聽的是「美麗的磨坊少女」最後一首:小河搖籃曲,由大師與Gerald Moore演出的1951年EMI版(音量需轉大聲些)。祝大師在藝術歌曲的殿堂安息!

德英歌詞對照

Gute Ruh, gute Ruh!

Tu die Augen zu!

Wandrer, du müder, du bist zu Haus.

Die Treu' ist hier,

Sollst liegen bei mir,

Bis das Meer will trinken die Bächlein aus.

Good rest, good rest,

Close your eyes!

Wanderer, tired one, you are home.

Fidelity is here,

You shall lie by me,

Until the sea drinks the brooklet dry.

Will betten dich kühl

Auf weichem Pfühl

In dem blauen kristallenen Kämmerlein.

Heran, heran,

Was wiegen kann,

Woget und wieget den Knaben mir ein!

I will bed you cool

On a soft pillow,

In the blue crystal room,

Come, come,

Whatever can lull,

rock and lap my boy to sleep!

Wenn ein Jagdhorn schallt

Aus dem grünen Wald,

Will ich sausen und brausen wohl um dich her.

Blickt nicht herein,

Blaue Blümelein!

Ihr macht meinem Schläfer die Träume so schwer.

When a hunting-horn sounds

From the green forest,

I will roar and rush around you.

Don't look in,

Blue flowerets!

You make my sleeper's dreams so troubled!

Hinweg, hinweg

Von dem Mühlensteg,

Hinweg, hinweg,

Böses [Mägdlein]1!

Daß ihn dein Schatten nicht weckt!

Wirf mir herein

Dein Tüchlein fein,

Daß ich die Augen ihm halte bedeckt!

Away, away

From the mill-path,

Away, away,

hateful girl!

That your shadow might not wake him.

Throw in to me

Your fine handkerchief,

That I may cover his eyes with it!

Gute Nacht, gute Nacht!

Bis alles wacht,

Schlaf aus deine Freude, schlaf aus dein Leid!

Der Vollmond steigt,

Der Nebel weicht,

Und der Himmel da oben, wie ist er so weit!

Good night, good night,

Until all awake,

Sleep out your joy, sleep out your pain!

The full moon climbs,

The mist fades away,

and the heavens above, how wide they are!

附上網路上找到的翻譯, 出處

以及樂友 雲翁的介紹(也有翻譯對照)

閉上你的雙眼 好好休息

疲憊的旅人啊 你已經到家了

這裏有真誠

你應躺在我身旁 直到大海喝乾小河的水

我將讓你睡在一個清涼柔軟的枕頭上

在一間藍色的水晶屋裏

來吧 來吧 所有會搖擺的東西

請讓這男孩在我的身旁入睡

當狩獵的號角聲 從綠色的森林傳來時

我也會急奔怒號保護你

藍色的花朵啊 不要偷看

請不要打擾我那睡眠者的清夢

請離開這磨坊的小徑 可恨的女孩

不要讓妳的影子驚醒他

把妳那乾淨的手帕丟給我

好讓我遮蓋他的眼睛

晚安 直到萬物醒來

讓你在睡夢忘掉所有的歡樂與悲痛

滿月升起 雲霧消散

上面的天空多麼遼闊

2011年10月15日 星期六

沉穩大氣的Mendelssohn

最早接觸孟德爾頌第三號交響曲,就是先前分享過的Maag版,雖然是1960年的錄音,但燦爛生動的演奏和流暢明晰的聲響,都讓人印象深刻。這是一個優美、遼闊、大氣磅薄的版本,而且最後一樂章所帶出的酣暢動態,淋漓奔放的活力,更讓人陶醉不已。也因此,當回顧孟德爾頌交響曲的書寫開始進行時,我第一時間就想介紹這個版本,同時也想重溫舊情,再次感受當年被孟德爾頌這首交響曲感動的時刻。那是一個相對容易滿足的時代,對於音樂的美,豐盈的觸發,都有著坐井觀天的滿足,簡單的耽溺。

如同南方前輩所言:誰還在聽克倫貝勒?的確,Klemperer的詮釋早已成為歷史遺跡的一部份,年輕的愛樂者恐怕很難接受他的聲響美學。但是還是有聆聽之耳願意找出老大師的音樂來聽,這些人,大概是對於老大師心存懷念的愛樂者,會不時想重溫熟悉的厚實、飽滿、沉穩的聲響,會不時想起關於不死鳥的傳奇,會不時想起曾經蒐集大師錄音的時期。

如果已經習慣Maag生動鮮活的節奏和流暢飽滿的速度,那麼Klemperer就是完全迥異的聲響特質,更慢的速度、更沉穩的節奏、飛揚不起來的厚實表情,這樣的詮釋適合Mendelssohn嗎?還好我曾經迷過Klemperer,否則被Maag或卡拉揚洗腦後,根本吞不下Klemperer這堅實深沉的音樂磐石。可是一旦進入Klemperer的速度,跟上他略微遲緩卻穩固無比的音樂塑造,會發現在Maag的暢快淋漓與Karajan的絕美抒情中,自成一格的扎實飽滿。第一樂章蒼茫的歷史感,更為堅毅深沉了,在緩慢的速度下營造出的踏實、沉穩的步伐,讓蘇格蘭原野更為滄桑、岩石更為峻峭剛毅,屹立不搖,但又流露出觀照世事遷變的灑脫情懷,投身塵世與超然俯瞰,巧妙地交織在一起。第二樂章更切合Mendelssohn的速度提示,不太急的速度,卻能在推進中,傳達出一種悠然愜意的情緒,又與Maag的盡興快意不同。第三樂章是Klemperer唯一比Maag版更快的樂章,淡雅的歌詠性,自有其不刻意煽情的淡然處理,顯現出Klemperer不在細部琢磨的大氣性格,可能也是其優美性感染力不足之處。但是更精采之處在於其後的共響齊鳴,Klemperer都是以自然的推進速度(比想像中更快更流暢)讓音樂匯聚高潮而後舒緩鬆弛,轉折自然,氣力悠長,也自有其內在的一種悠遠感和淡然情懷,這是最能展現Klemperer美學的樂章(第一樂章亦然)。第四樂章雖然在舞蹈性格和快意流利的飛揚意興上,不如Maag版,Klemperer比之足足多了兩分鐘多,可是只要從第一樂章開始就進入Klemperer的聲響世界,也不覺得此樂章會有拖沓、不夠盡興的缺點,反而最後營造、堆疊的壯麗結尾,更讓人回味不已。Klemperer的詮釋,其佳處乃是樂曲的主要輪廓和骨架都十分清晰,透過逐步推展的力量匯聚,自然營造出高潮,沒有刻意安排或討好聽眾的機心,順勢而來,自有渾厚雄健的氣魄。因此他對於細部的琢磨或呼應,就沒有太多著墨或出乎人意料之外的安排。但是Klemperer的音樂,自有某種一聽難忘的個人氣質灌注其中,即使樂團並非德國名團如柏林愛樂,但是Klemperer和愛樂管絃樂團的長期合作,讓音樂既能保有厚實沉穩的精神,又照應到樂曲優美動人的管絃樂燦爛色澤,不也是一種絕佳的搭配嗎?轉而被Klemperer洗腦後,我反而流連忘返於這種充實之謂美的體會中,快不快意有何妨!

以下聽的是Klemperer & Philharmonia Orchestra演出蘇格蘭交響曲

2011年10月4日 星期二

如在目前的Scottish體驗

1829年的夏天,孟德爾頌告別倫敦,與朋友前往蘇格蘭的愛丁堡,徜徉蘇格蘭高地。堅實原始的景致和民風濃厚的風笛表演,深深撼動著作曲家的心靈。在拜訪過瑪麗皇后居住過但現已破敗的皇宮和附近的教堂後,孟德爾頌萌生作曲靈感。他在此地留下許多素描,也在一週後到達Staffa島,目睹了黑色玄武岩聳立的Fingal’s Cave,產生了創作Hebrides序曲的樂思。此序曲最後也經過多次修改,而產生了首演版和定版的差異,見筆者的舊文。不過相對於同時間觸發作曲靈感的Hebrides序曲於1833年完成定稿,蘇格蘭交響曲一直斷斷續續地經歷十三年左右才完成。成為孟德爾頌最後完成的一首交響曲。如果要排自己的十大交響曲,此首必定榜上有名,而且應該會在前三名之內。先前已經說過,這首交響曲每一個樂章,幾無敗筆,且讓我難以割捨,無法挑選出最喜歡的樂段。相對於其他交響曲的偏愛,多聚焦於某某樂章,此曲讓我流連忘返,不言可喻。

聆聽這首交響曲,眼前活脫脫地浮映出遼闊的景致。我沒有到過蘇格蘭,片段的印象透過英雄本色這部電影或其他的傳媒而來。但相對於具體可見的景致,孟德爾頌的音樂,將蘇格蘭的神秘色彩形神俱出地點染描繪,讓人更嚮往其風土。無盡的莽原,斷崖聳立,流水奔湧不已,多雨多霧的潮濕節候,被灰色包裹的大地,以及頹圮教堂隱藏的光輝不再。第一樂章漾動著感傷情懷的序奏,最讓我黯然留佇。此段音樂,引領出一段孟德爾頌對蒼茫歷史的回顧感,讓人毫無防備地被拋入充滿著衰頹、破敗的場景,交織著逝去的喟嘆,迴盪在雜草叢生、人跡罕至的遺跡中。如果音樂可以帶著人穿越時空,孟德爾頌這段充滿張力,形象鮮明的音畫樂段,最能讓我超離當下瑣碎的生命,投身莽莽的歷史激流,返回斑駁的古戰場。但以為孟德爾頌就在導奏用完了他的神思妙悟,就太小看他了。隨之而來的第一主題,又從不同的廣角鏡頭,刻畫出蘇格蘭野性、傲然、難以馴服的一面。於是就在孟德爾頌所刻畫出的時空維度中,載浮載沉,被音浪襲捲而滅頂。而此樂章神來之筆,乃是導奏音樂在一陣蜂擁動盪的終曲高潮後重新浮現,彷彿喧囂的人世,必將流入歷史的畫卷中,兩相對比,自有感傷之餘的超然體悟。而各樂章之間銜接無痕,一氣呵成,阻斷了掌聲的煞風景,如同他的小提琴協奏曲一般,都是一洩千里,轉折無痕的天衣。

第二樂章的甚快板,即使孟德爾頌標示勿太急的速度指示,但此樂章充滿動能的輕快律動感,逐漸匯聚加強,用更快的速度,反而更讓人盡興、滿足。這裡維持孟德爾頌一貫的弦樂光澤性和鮮潔明晰的特色,平衡了第一樂章的騷動、感傷的氛圍,讓人一掃陰霾,而感到酣暢快意。第三樂章的歌詠性強烈,弦樂綿延鋪展的流動感,與上一樂章激進的動態相比,彷彿凝住而漸次展開的歷史、風景畫布,迴盪著淺淺的惆悵感,淡如浮現在蘇格蘭原野上的霧色。之後號角帶出新的主題,發展幾句後,進入tutti的共響齊鳴中,然後再流洩出優美動人的旋律,發展後再次進入令一波tutti的共振,這種共振,彷彿飄颺於群山之巔,這是最撼動我的時刻。但更精采的還在後面,齊奏之後所迤邐而出的淡然口吻,又是令一種風貌,有著沉靜自省的胸懷。此樂章就交錯著濃烈與悠然兩種語態,彷彿陰雲密佈與怡然景致之間的對照玩味,讓人如同洗三溫暖般冷熱交替。

第四樂章活潑爽朗的風格,暗示著蘇格蘭風的舞蹈盤旋,閃耀著壯麗的鮮明色澤。第一主題燦爛奔湧,動能十足,讓人印象鮮明。此樂章就以此主題挾帶著其他更短的主題湧動前行,或響亮高亢或潛行按捺,讓人不由自主想與之共舞。只有短暫出現的雙簧管第二主題的抒情口吻,稍微遏止住音樂不斷噴湧的勢能。最後出現類似風笛合奏的tutti,更是直上雲霄,暢快無比的音樂,讓人通體舒暢,意興飛揚。聽完此首交響曲,意猶未盡,往往在這時候,我會再次回顧第一樂章導奏的音樂,雖然與終曲活潑華麗的風笛熱鬧聲未能銜接密合,但再次進入風沙星塵的世界,我又對孟德爾頌透過音樂刻劃出蒼茫時空體驗的直覺能力,感到佩服不已。此曲是最能讓我產生餘味浸染,追懷不已的審美體驗。而這張唱片,則是最初帶領我進入孟德爾頌音樂的見證,謹以此紀念多年來孟德爾頌樂音的陪伴。

以下聽的是孟德爾頌蘇格蘭交響曲第一樂章,由Peter Maag演出

2011年9月13日 星期二

孟德爾頌交響曲Lobgesang

Mendelssohn第二號交響曲「Lobgesang」(Hymn of Praise,讚美頌歌),是繼1830年第五號交響曲「宗教改革」之後,同樣以交響曲的形式處理宗教聖歌的素材,而將第五號交響曲未付諸實現的人聲納入譜寫中,形成了兼具世俗性與神聖性,容納器樂與聲樂的交響曲作品。

這樣的作品,馬上讓人聯想到貝多芬的第九號交響曲,以及馬勒帶有人聲歌唱的幾首交響曲。但是與貝多芬從繁複巨大的管絃樂陰影中突圍而出的自由歡暢相比,Mendelssohn此作,沒有這種掙扎奮鬥的氣魄和人性的光輝,更偏向於宗教讚頌氛圍的高貴性與崇高性的節慶色澤。與馬勒交錯著寂寞、思索生死邊界的人聲吟唱相比,Mendelssohn此作,沒有馬勒糾葛晦澀的心緒,而充滿了正向光明的升騰力量。Mendelssohn透過聖經中聖詩的讚頌,傳達全心仰望上帝之光的崇高氛圍,交響器樂與人聲是二合一的協同歌詠。與其視為交響曲,不妨以神劇或讚美詩篇的宗教合唱曲來聆聽,更能進入Mendelssohn鋪陳的宗教光韻之世界中。

關於此曲的創作背景以及音樂史的意義和混合器樂聲樂的獨特性,樂友Mingus兄已有詳盡周到的長文分析,有心者可參考。Masur指揮的這個版本十多年前早已收藏,當時也聽了幾次,比先前在網誌分享過的第一、五號交響曲的專輯更常聽,也更喜歡。但當時對於Mendelssohn此曲人聲詠歌之音樂,較無法領略其動聽之處,也許跟大型宗教合唱曲聽得較少有關。但經過這幾年的洗禮,我更能感受Mendelssohn在這首交響曲巧妙融合器樂與人聲,形塑光輝聖潔的宗教氛圍,其音樂之鮮活明暢、歡騰飽滿,都有能讓人精神鼓舞的提振作用。關於此曲,有幾點心得可說:一,首樂章一開始由號角帶出的響亮主題,是最能讓我觸興高舉的音樂,此號角主題不僅回盪在第一樂章之間,於結尾再次揚起,而後才靜默地銜接第二樂章。透過這個主題,讓此曲的宗教氛圍不流於沉悶、說教,而有著世俗亮麗熱鬧的氣息。二,號角主題除了在第一樂章末尾重現,也是第四樂章開始引領人聲豋場不可或缺的推力。經過兩個樂章十幾分鐘的音樂,主題再現,提醒聽者進入另一階段的高潮,此處可初步感受到Mendelssohn此曲人聲與器樂二合一共詠的讚頌功能。三,在此交響曲結束之前,號角主題再次回顧般地出現,如同第一樂章的結構一般,因此第一樂章彷彿整首交響曲的縮影。透過音樂的再現讓情感再次從終曲銜接一開始的壯麗歡騰,遂讓詠歌自成循環般生生不息。第四,十幾曲人聲的歌唱中,讓我印象深刻的是第六曲與第七曲之間的音樂。這是黑暗與光明之間的轉折,Mendelssohn讓音樂從充滿情緒張力、晦暗的夜色中突圍而出,展現光明綻放的力量,透過音樂描寫黑暗的潰敗與消失,這是讓我震撼而感動的時刻。

由於純粹精神力量的流布,此曲幾乎沒有掙扎、悲傷、失落的顏色,在Mendelssohn幾首交響曲的光譜中,這是最為飽滿亮眼而純淨的一曲。也因此器樂與人聲之間,合作無間地為上帝賦予眾生光明、啟迪的詠歌背書,形成非常獨特的交響曲地誌。但過於完美的事物,反而是一種匱缺,僅可以偶一觀覽,灌頂般獲得被滌淨的清爽感,但水清無魚,也無法久處。有時候我們更需要馬勒般的沉溺、徬徨與消沉,如此方能印證同樣身而為人的渺小性;有時候我們更需要貝多芬的突圍、抗爭、破繭而出,如此方能提振卑微的生命,獲得與環境、命運抗爭的昂然力量。然而,在紛雜的人世中,我們依然需要有像Mendelssohn專一、純粹的音樂存在,如同中秋皎潔的明月,逗引著暗夜中所有應景而來仰望之眼,雖然我們平常可能很少瞥視它一眼,尤其它半圓不圓的時候。

以下聽的是第二號交響曲第一樂章(後半段點選其二續聽,但其二包含了第二樂章的音樂)

以下聽的是第二號交響曲最後一曲

2011年9月3日 星期六

Liszt浮士德交響曲

最早透過伯恩斯坦DG版的錄音,接觸到李斯特浮士德交響曲,只是對李斯特管絃樂曲的淺嚐,當時既沒有深入研究,更沒有因此迷戀李斯特的樂曲。這張馬舒指揮的交響詩及浮士德交響曲錄音,也是同時購入的。還有一張這幾年購入的Horenstein版,則是衝著指揮家而買,跟作曲家毫無關係。可以這麼說,對於這首樂曲,我不熱衷於版本比較,僅有的三版幾乎都是看在指揮家的面子上而收藏的。

但當我深入聆聽這首樂曲,以及李斯特其他文學意味濃厚,充滿浪漫狂飆精神的交響詩作品,即使讓我有浮誇刺耳、不耐久聽的感受,卻也有更多新鮮的體會。作為鋼琴帝王的李斯特,在鋼琴的細膩抒情性上,或許不如蕭邦的純粹豐美、瑰麗自然,但作為熟諳管絃樂創作的作曲家,李斯特的交響詩或交響曲之作,絕對遠遠超過蕭邦稚嫩的譜寫,只不過李斯特交響詩作曲家的成就,被其鋼琴曲所掩蓋,實際上,在傳遞浪漫精神的影響上,李斯特的地位絕不能忽視,透過交響詩的聆聽,讓我對李斯特的定位產生改變。浪漫主義的火炬由他傳遞到華格納、馬勒、理查史特勞斯身上,更不用說引領了交響詩創作的潮流。他多元的影響力,不應該和鋼琴詩人蕭邦作比較,即使蕭邦細膩動人和豐沛純美的鋼琴曲,更有直指人心訴諸情感的感染力,李斯特的鋼琴曲,則蒙上炫技的陰影而被視為工匠浮誇之作,但他的鋼琴曲也有深思動人之意境,其管絃樂曲更不應該被忽視。聽過此版的浮士德交響曲後,我認為現在重新認識李斯特還不晚。

這首李斯特最著名的管絃樂曲,經歷了二十多年構思醞釀的過程,最終在1857年完成。早在1830年間,法國作曲家白遼士就向李斯特介紹歌德浮士德之法譯本,在這之前,白遼士幻想交響曲已經對李斯特產生巨大的衝擊。隔年,他又見識到帕格尼尼鬼魅般的演奏,讓他決心透過鋼琴表現超人般的炫技和風靡眾生的魔力,日後果真如此,李斯特成為琴鍵上呼風喚雨的巨匠,而在管絃樂曲上也承繼白遼士的標題書寫,開創了交響詩的體裁。早在1840年間,李斯特就譜寫了關於浮士德音樂的草稿,後來受到白遼士「浮士德的天譴」清唱劇的影響,李斯特在1854年完成此曲,幾年後又在華格納的建議下,在第三樂章加入獨唱與合唱的人聲樂段作結。三樂章的結構,主要以交響詩的形式,分別呈現浮士德故事中最重要的三個角色:Faust、Gretchen、Mephistopheles。第一樂章描繪浮士德精力無窮的廣泛興趣,以五個主題表現其多元性格,人物的形象與音樂的應和,近似華格納主導動機式的譜寫。最讓我不解(因此也反覆聽了很幾次)的樂段是前幾分鐘的音樂,從幽微神秘的主題開始發展轉折。這裡的主題,橫貫全曲,隨著發展擴充昂揚、激烈變化,激昂壯盛之處,展開開闊輝弘的壯大旋律。似乎象徵著浮士德超人一等的志向和性格,從中可以窺見李斯特擅長處理戲劇化音樂,製造格局恢弘的開闊場景。第二樂章描繪Gretchen柔情似水的形象,鋪陳出精巧細膩的感傷氛圍,但與前後兩樂章的音樂相比則弱了些。第三樂章描繪Mephistopheles魔性的一面,透過音樂的驅力,讓人陷入不由自主的狀態,展現出受魔鬼誘惑的心理衝突。實際上,此樂章的主題幾乎都從第一樂章發展而來,李斯特想暗示的是,魔鬼的誘惑,內在於Faust身上,Mephistopheles 是Faust負面陰影的代言人,是Faust求知慾的魔性展現。此樂章神魔亂舞的激烈變化,是此交響曲中最巧妙最眩人耳目的樂段。聆聽此樂章,讓我想起貝多芬第七號交響曲第四樂章酒神舞蹈的聖化,但相對於貝多芬昂揚大氣的神性舞蹈,李斯特的舞動就更狂亂迷醉,如鬼上身般不受控制,充滿席捲一切的陰暗力量。更為精采的是,六分半後第一樂章Faust主題的魔性再現,原先的道貌岸然蕩然無存,而是卸下矜持後,不顧一切的癲狂恣意,隱藏著Mephistopheles不懷好意的訕笑、諷刺。這等音樂,真是暢快過癮之極,讓人著迷,前提是聽者得進入李斯特預先設下的陷阱。最後幾分鐘的合唱曲,缺少之前舞曲風讓人動容的節奏感,兩者之間情緒的轉變過於劇烈,可視為蛇足,不過倒也轉化了先前Mephistopheles音樂的恣意快感,將故事導入光明正面的氛圍。

1860年後,李斯特讀到劇作家Lenau(1802-1850)改編的浮士德劇本,在其啟發下又創作了兩樂章的浮士德音樂,分別是「夜之遊行」與「魔鬼圓舞曲」,也收錄在CD1的三、四軌中。剛聽到第四軌的時候,就有似曾相識的感覺,後來找出第一號「梅菲斯特圓舞曲」才印證我的猜想。關於此曲,楊照有詳盡的解說,有興趣者可以參考。此曲的詭異和讓人印象深刻之處,也自有其魅力,但和浮士德交響曲中Mephistopheles樂段相比則失色不少。以下附上的是聽者比較容易接受的「魔鬼圓舞曲」交響詩和鋼琴曲的音樂,至於浮士德交響曲,希望有心者自行找唱片來聽,而我也暗自許下在現場音樂會聽到這首樂曲的心願。當然,希望樂團的素質能展現樂曲中迷狂癡蕩的一面,想必是難得的體驗。

以下聽的是Liszt Mephisto Waltz No. 1 from Two episodes from Lenau's Faust,Masur指揮(後半段請點選續聽)

以下聽的是Liszt Mephisto Waltz No. 1,Cziffra鋼琴(後半段請點選續聽)

2011年8月20日 星期六

兒歌主題變奏曲

聽完Dohnányi的小提琴協奏曲後,我拿出被我冷落的Variations on a Nursery Tune(兒歌主題變奏)來聽。這首曲子,手邊已經累積了四個版本,卻不曾仔細聽過。其中以美國鋼琴家Katchen的版本最吸引我,而且手邊三種Katchen的錄音選集中都收錄此首,似乎這是Katchen的拿手曲目之一,另外的兩個匈牙利鋼琴家和一個巴西鋼琴家的版本就被我略過了。

這首兒歌主題變奏,讓我驚艷的是,所謂的兒歌,即是大家都耳熟能詳的「小星星變奏曲」之主題,聽到熟悉的音樂響起,備感親切。上網查了資料,才知道所謂的小星星主題,原來是法國歌曲「媽媽請聽我說」的旋律,Mozart採用其主題並延伸出十二段變奏,才被改編成流傳廣泛的兒歌歌謠。實際上,Mozart本人並沒有將之命名為小星星變奏,現在廣泛接受的Mozart小星星變奏曲的說法,實際上是美麗的誤會。此段歌曲旋律,如此簡潔清新,吸引不少作曲家援引改寫,除了Dohnányi此首作品之外,還有法國作曲家Adam、聖桑以及西班牙作曲家Montsalvatge等的譜寫發揮,詳情可參考焦元溥發表過的文章。

Dohnányi在此主題前,加上一段陰鬱具壓迫感的音樂,張力十足,瀰漫著恐怖不安的騷動,並在音樂的翻滾流動中慢慢帶出主題。初次接觸此曲的人,可能不太能接受這樣的音樂,不過聽習慣馬勒、華格納等更為浮誇具衝擊力的音樂,就不覺得難以接受。而純淨自然的兒歌主題,從導奏劇力十足的喧雜背景中悠悠浮現,更具有安定人心的力量,由此主題延伸出十一段變奏,最後在終曲的賦格之後,招喚兒歌旋律,前後呼應,結束這首趣味性與表現力俱足的樂曲。十一段變奏中,短則三十幾秒,長則兩、三分鐘,可以瞥見Dohnányi變換主題發展素材的能力。這些變奏,有些具有童趣詼諧感(第四變奏),有著澄澈如水晶般的純淨明亮之色彩(第五變奏),或是獨特聲響的體驗(第九變奏);有些具有舞曲優雅的姿態(第七變奏),有些具有深沉的弦樂、琴語對話(第十變奏,讓人印象深刻,尤其從內斂低語轉向第十一變奏燦爛外放之轉折);有些透過賦格鋪陳發展,交織出立體感和厚度(終曲,兒歌主題再現之前),有些則輕巧(第一變奏)、開闊(第二變奏)、優美(第三變奏),幻化出不同色澤的情感色調。這就是變奏曲迷人之處,在短短幾分鐘內,音樂的轉折讓人耳不暇接,一變奏方才流逝,新的變奏又佔據聆聽的前景,然後又迅即消褪,遁入背景,被後起的聲響淘洗取代,彷彿觀賞快速閃爍的幻燈片,任音符圖景繽紛變換,在時間的鋪展中,架構空間映照的聆聽世界。這也是變奏曲同時作用於知性與感性的滿足感。對我而言,此曲與Dohnányi第一號小提琴協奏曲相比,更為親切討喜,更具有明亮感和現代性,又不失優美動人之處,相對而言,第一號小提琴協奏曲,就更像前一個音樂世代的語言,沾染了一些風塵世故感,和浪漫時代的餘暉。不過與真正的現代音樂相比,Dohnányi的這些樂曲都更容易上手,更貼近聆聽之耳的存在幅度。當然,對於只能接受Mozart小星星變奏曲的人來說,要吞下Dohnányi這首二十幾分鐘的變奏曲並不容易。

以下聽的是Mozart 12 Variations, K.265,該曲的變奏發展可以參考維基百科的說明,聽者可自行訓練對變奏的辨別

以下聽的是Dohnanyi - Variations on a Nursery Tune (excerpt-終曲的賦格以及兒歌主題的再現)

以下聽的是Dohnanyi - Variations on a Nursery Tune全曲(前半段,聽完直接點選後半段影片)

2011年8月12日 星期五

Mendelssohn早期交響曲

從接觸古典音樂以來,一直喜歡的是Mendelssohn第三號交響曲「蘇格蘭」,對同樣也具知名度的第四號交響曲「義大利」則較少聆聽。這五首交響曲,Masur版很早就以優異的評價,成為我網羅Mendelssohn交響曲的目標,可惜的是我只蒐羅到五首交響曲中的三首,第三與第四號交響曲的版本則錯過了。曾經還抱持著或許會找到首發版的想法,但低價版的充斥,則讓我打消此念頭,最後買到SonyBMG發行的單張低價版,才補足Masur的孟氏交響曲全集。這張第一、五號交響曲先前曾聆聽過,沒有留下深刻的印象,被我冷落了許久。在深入聆聽Mendelssohn的音樂之前,我都以為第五號交響曲是Mendelssohn的最後一首交響曲,對於自己不受感動而感到納悶。後來深入探索後才發現,原來Mendelssohn的交響曲的編號,不是按照譜寫順序,而是以出版先後排列,也因此對照創作歷程,則依序為一、五、四、二、三。我之喜歡第三號超越第四號,對第五號無感,從中可以找到相應和之背景。

第一號交響曲作於1824年,是十五歲的Mendelssohn正式踏上交響曲這個兵家必爭的創作領域。雖然與布拉姆斯力可扛鼎的第一號交響曲,和舒曼濃郁浪漫的第一號交響曲相比,更顯得稚嫩、古典,明顯可見學習莫札特、舒伯特、貝多芬的影子,但Mendelssohn個人流暢明朗的語法,已經清晰可見。第一樂章近似德國作曲家韋伯華麗有力的風格,以及第四樂章前後出現的兩次賦格樂段,都是讓人印象深刻的音樂。但整體而言,這首樂曲性格不夠鮮明,明朗暢快的風格也稍嫌單調,論深度和企圖心,更比不上隨後譜寫的第五號交響曲。

標題「宗教改革」的第五號交響曲,原是1830年為了Augsburg Confession三百週年慶而譜寫的(Augsburg是馬丁路德提出新教教義之處),但因為傳統宗教勢力的介入,而改在1832年演出。此曲雖然分成四個樂章,但重心顯然在第一、四樂章,Mendelssohn在此兩樂章中,都使用了聖詩,第一樂章的聖詩Dresden Amen,是新教禮拜答唱時所用,Mendelssohn以此音樂動機象徵信仰的力量。無獨有偶,後來華格納在其樂劇Parsifal中,也用了Dresden Amen作為聖杯的主導動機。第二樂章的詼諧曲,有取法貝多芬第九交響曲之處,但有著Mendelssohn獨有的輕巧靈活。第三樂章則以優美深沉的情感刻畫,一閃而逝的歌詠,擔任了第四樂章序奏的引領功能。第四樂章,採用了馬丁路德的聖詩320首「上帝是我的堡壘」,在這之前,巴哈也在其BWV80清唱劇中用過這首聖詩。巴哈對聖詩詠歌的譜寫比較規矩,發展嚴謹,宗教情懷濃烈、激昂,充滿虔誠的感人力量。Mendelssohn則將聖詩融入交響曲中,搭配不同的樂器吟唱主題,更是變化多端,燦爛昂揚,自然豐美,別有浪漫時代的韻味,並加上對位、賦格的發展而讓音樂更有沉穩的織體。只要聽熟了此樂章由長笛帶出並加入其他木管的聖詠主題,必能領會Mendelssohn發展音樂素材的巧妙之處。這一樂章無疑是此首交響曲的靈魂,洋溢著開朗崇高的喜悅情緒,適足以表現Mendelssohn的宗教情懷,尤其追蹤著聖詠的主題如何在管絃樂團間浮現應和,更是聆聽的一大樂趣。不過Mendelssohn生前對此曲不甚滿意,也因此此曲一直到Mendelssohn過世後才出版,排在第四號交響曲之後。而第四號交響曲,也由於同樣的理由而在第三號交響曲後才印梓。因此,如果忠實地按照交響曲的曲目編號來聆聽,可能就與Mendelssohn創作的歷程交錯而過,形成美麗的誤解。

以下聽的是Bach清唱劇BWV 80

以下聽的是Mendelssohn第五號交響曲第四樂章,Muti指揮新愛樂

2011年8月7日 星期日

Liszt但丁交響曲

透過這張Liszt但丁交響曲的聆聽,讓我對於Liszt的管絃樂法和音樂表現力,有了不同於過往的體驗。也喚起我聆聽Wagner管絃樂曲(歌劇序曲、間奏曲)的浮光掠影。

Liszt在1830年左右就接觸到但丁的這部鉅作,也在1837年間寫了但丁讀後的鋼琴獨奏曲,對但丁的迷戀,驅使他構思以神曲為題材的交響曲。也許是但丁神曲從地獄到天堂的旅程過於詭怪奇幻、繽紛恢弘、崇高神聖,考驗著作曲家描摹轉換的寫景能力,也因此,直到1855年後Liszt才認真地著手譜寫,在接下來的一年後完成此作。原先按照神曲三部曲的劃分:地獄(Inferno)、煉獄(Purgatorio)、天堂(Paradiso),Liszt譜寫了三樂章的音樂。不過Wagner讀過後,認為凡人無法描繪天堂神喜之情,Liszt遂在其建議下刪去最後一個樂章,改以一段合唱的Magnificat(聖母頌)作結。這種改動無疑是一種損失,除了破壞作品的一致性,也是對但丁神曲的閹割,因為但丁在第三部天堂篇的書寫,乃是結合了他對其初戀情人Beatrice的愛情昇華與神聖神愛的淨化力量。對愛情的投注,是但丁創作神曲的初衷,缺少這部份,讓Liszt的但丁交響曲,只能是作曲家關於神曲的片段描繪,而無法在音樂的版圖上,提出與文字的描摹力量相抗衡的聲音修辭。

但這種片段,已經具有不容小覷的感官震撼力。地獄篇的音樂一開始,Liszt就以狂暴陰沉的號角聲,帶出地獄入口的恐怖氛圍,進入此門後,一切的希望滅絕,迎接靈魂的,是九層地獄的各種嚴刑酷罰。Liszt讓音樂充滿壓迫感、裹脅著變換無定的戲劇張力、形塑出陰沉糾葛的無助感。但丁還可以在羅馬詩人Virgil的帶領下,一層一層走過地域諸景,與各種受難的靈魂談話,聽者卻是自身直接面對音樂的席捲,讓Liszt大膽恣肆的塑形想像力,透過洶湧席捲的音浪撞擊而滅頂。這真是表現力和震撼力十足的音樂,由此可見Liszt過人的管絃樂語法,如何搥打浪漫想像的邊界,直到感官所能負荷的限度。地獄篇的B段,是比較舒緩夢幻的音樂,豎琴與木管聲細膩地烘扥出充滿回憶的氛圍,彷彿Francesca with Rimini以及其他沉迷於愛情慾望的英雄與美人,各自不悔的執著。這是地獄篇中最淒美的時刻,Liszt敏銳地捕捉到但丁對愛情的執迷與沉醉,透過音樂的細膩描摹,彷彿讓人忘卻一開始的可怖情景。但行程必須逐層深入,Liszt又再次以狂暴席捲的音樂,讓聽者陷入難以抗拒讓人顫慄的聲響渦流,直到樂章結束,獲得搖撼後的喘息。第二樂章煉獄的音樂,是相對可親的。但丁的煉獄篇描繪九層煉獄,悔過的靈魂按照七宗罪的類別滌淨己罪,而獲得超昇的機會。Liszt讓音樂有更具撫慰人心的純淨感,優美的音色和樂器搭配,幾乎讓人忘記身在何處。與前一樂章正好形成對比的是,在B段的音樂,以賦格的方式逐層加厚堆疊,似乎象徵著修練超昇盤旋向上的過程,這段音樂在第一句出現時,我就隱約猜到其對位的語法,後來果真音樂就順著賦格的推演,匯聚厚度和力度,形成此樂章最恢弘雄厚寓有張力的樂段,聽來十分過癮,這是但丁交響曲最讓我印象深刻的一段聲響。最後又返回平靜舒緩的音樂,隱隱還有著不安與騷動。但從瀰漫的黑暗中逐漸透出光明,傳來女聲合唱的溫柔聲響,彷彿從雲霧中飄渺浮現。以人聲作結也是Liszt採用Wagner的建議而作的修改,比起割捨的天堂篇,這樣的結尾雖稍嫌突兀,但其輕颺、澄澈、聖潔的效果,已能讓人滿足,讓人驚艷。在煉獄之旅的最後,Virgil隱退了,由初戀情人Beatrice帶領但丁遊歷天界,體驗宗教滌淨的崇高境界。音樂無法陳述或不願意陳述的,至少我們還有想像,還有文字版的神曲可以略窺其境。

關於此首交響曲的創作歷程和音樂設計的巧思,楊照先生已有專文陳述,有心者自可細讀。以下聽的是第二樂章最後一段音樂:Magnificat

2011年6月23日 星期四

Mozart Wind Octet

管樂八重奏,是我接觸不多的室內樂曲,可是Mozart這兩首小夜曲管樂八重奏,卻是我相當喜愛的樂曲。K.375的這一首八重奏,作於1781年,原先以六支管樂器演奏,後來Mozart又加上兩支雙簧管,成為八重奏,也有再加上兩支英國管形成十重奏的樂譜存在。K.388這首管樂小夜曲,是Mozart小夜曲中唯一的一首小調作品,標題即是Nachtmusik(夜曲),也是由八個管樂器組成的,樂曲編制和K.375一樣,都是各兩支的雙簧管、豎笛、法國號與低音管。Mozart全數由管樂器合奏的作品,除了這兩首之外,還有一首K.361,由十三件管樂器演出的小夜曲。其中小調的K.388最吸引我的注目,尤其第一樂章,深具緊張感的跳躍和具有壓迫性的聲浪,讓人屏息以對,Mozart以這首具有深度的小調作品,挑戰了當時小夜曲所預設的社交、娛樂等愉悅心情的既定成規。

在大學時期接觸劉岠渭老師的講座中,我聽到了這首小調小夜曲,大受震撼,深深着迷於Mozart小調的抒情力量。當時從唱片行中找到這張錄音,不刻意蒐集其他版本,就讓這張錄音這兩首曲目一直陪伴著我。這幾年以來,開拓新曲目、蒐購新錄音,被新歡淹沒,老家的唱片反而冷落積塵,久未摩娑。然而,想當初,這些錄音都是一再把玩,朝夕相對的美好風景。自從寫了部落格後,我就不定時翻出老家的收藏,重新回味,讓這些帶有時光暖度的聲響再次清颺在耳畔。不自覺地,過往的點點雲煙漫溢成招喚靜思的塵網,追想沉澱間,心也更為澄靜深沉了。

K.388與K.375,兩種生命態度的表出。一年後譜寫的K.388,多了份揮灑自如的從容,得以探究、碰觸小調音樂的迷魅力量。第一樂章透過兩個主題的鮮明對比,搥打心靈的容受度:第一主題挾帶著讓人無法喘息的迫力和晦暗色彩,讓期待爽朗燦爛的嘉賓眾客,迎來一記不設防的意外和驚駭。我想,當初聽到這出人意表的恐怖聲響時,有多少人不會目瞪口呆呢?也許,此時,Mozart促狹的笑容正盪漾在唇間。或許為了平復聽者的這種錯愕,Mozart在隨後的第二主題,由雙簧管高歌、豎笛輕巧地伴奏,帶出天籟般的明朗樂音,如此迷人,如此優美動人,幾乎讓人忘記了先前狠狠一擊的衝撞。不過Mozart是不會過度迎合世俗的口味的,晦暗內斂的戲劇力量再次席捲,這種對比交錯,逗引心臟的緊張與鬆弛,才是此曲最精采的地方。四樂章的K.388,只有這一樂章具有揪緊情緒的力量,接續到第二樂章後,熟悉的Mozart再次出現,第四樂章的主題與變奏也相當精采。我想,眾賓客也才可以帶著猶存的餘悸,感謝這種美好明淨之音的存在。早於K.388一年的K.375,更符合大家印象中的Mozart形象,純淨明快的、天真燦爛的、歡暢自足的,天籟一般的珠玉之音源源不絕,但與K.388第一樂章如此立體、如此鮮明的聲響相比,我總覺得失落了什麼。不過小調的Mozart,只是偶一得之讓人心醉神迷的內在衝撞:早期的小調可以一窺Mozart別出心裁的超俗之舉,晚期的小調則讓人瞥見他隱藏幽微的心情。但是明淨自然的Mozart,還是Mozart音樂形象的主要風神,更是不可或缺的美好體驗,讓人讚賞天地間自然渾成的美、體驗真善美的自足存在。Mozart這兩首木管八重奏,讓我驚訝於木管樂器的瀏亮明暢,小調有小調的陰暗色澤,大調有大調的亮麗變化,跳盪悠揚,煞是好看!

以下聽的是Mozart 管樂小夜曲 K.388第一樂章

以下聽的是Mozart 管樂小夜曲八重奏 K.375第三樂章

2011年6月6日 星期一

Schubert八重奏與枯萎之花

端午節返回老家,在CD架的角落邊挖出這張舒伯特八重奏專輯。先前寫過孟德爾頌弦樂八重奏的唱片後,就懸念著重溫舒伯特的這首作品,在聆樂生涯之初所聽過的室內樂曲中,編制最為特別之作,雖然我未曾著迷於管樂重奏曲的聆聽,卻也對舒伯特此作留下印象。老家有兩個版本,我很自然地拿出這個最早邂逅的錄音,並且偶然間再次接續到D802這首舒伯特作品中相當罕見的長笛變奏曲。翻回自己去年於網誌發抒過的Kremer版「枯萎之花」小提琴改編版的紀事舊文,我不禁啞然失笑,當時言之鑿鑿的「沒有聽過長笛版本」的說辭,不過是一次記憶缺口的示範而已,原來,在更早瘋狂吸納古典音樂的大學時期,我早就接觸過長笛的「枯萎之花」,小提琴版能與我如此合拍,則是先前潛藏於身體的聆樂體驗之隔代遺傳。

雖然從孟德爾頌的八重奏返回舒伯特八重奏的舊曲回顧,我還是不得不承認,枯委之花之變奏笛音,讓我陶醉流連的程度,遠勝過D803這首管樂八重奏。這首八重奏在音樂史上與貝多芬深有聯繫,比如此曲的委託者是貝多芬主要贊助者的魯道夫大公之宮廷樂師,同時也是豎笛高手的費迪南,委託他譜寫一首類似貝多芬七重奏的作品。由於貝多芬的七重奏以符合維也納貴族喜愛的嬉遊曲風而深受喜愛,舒伯特因此以貝多芬之作為取法對象,不過卻將七重奏的樂器多加上一把小提琴,展現出舒伯特的企圖心。讓此曲曲風不侷限於嬉遊曲的遊樂作風,而更傾向於交響曲的配器、織體的聲響特色。和貝多芬七重奏一樣,由六樂章組成,各樂章的曲風、結構和調性也極為近似,因此風格上也呈現出明朗活潑的氣息,這股明朗的力量卻得來不易,因為舒伯特在1824年譜寫此曲的同時,正經歷了一段人生的低潮遭遇,從他之後譜寫的兩首弦樂四重奏D804的Rosamunde及D810死與少女等作,所流露的抒情感傷和晦暗的戲劇張力可見一斑,此作之明朗活潑卻是一種難得的心靈提升。比如我最喜歡的第三樂章詼諧曲風,活力響亮的明亮色澤,傳達出歡快的氣氛,中段的音樂也是優雅甜美的,絲毫沒有陰暗悲傷的氣息。當然仔細聆聽,可以在八重奏中的某些樂段中瞥見被隱藏的戲劇力量,卻無損於整體的優雅活潑的氣質。第四樂章的主題與變奏也是讓人喜愛的一章,主題取自舒伯特歌劇「沙拉曼卡的朋友們」(Die Freunde von Salamanka)D326,第二幕的二重唱,帶出七個變奏,是優美多變的抒情燦爛之聲。此首八重奏雖然在純粹的弦樂聲響密度和豐潤的色澤變化,不如孟德爾頌之作,可是在清新明暢的明亮精神和溫暖悠揚的木管、銅管聲響的細膩應和聲中,還是能感受到舒伯特真摯歌詠的心靈,是難以掩藏的平易性情。與後續兩首弦樂四重奏悲不可抑的感人力量,在悲喜迴旋之間,共同映照出舒伯特生命的真實存在。

長笛版的枯萎之花,相較於小提琴的細緻刻畫和連綿音響,有更溫潤恬靜的氣息,彷彿空谷中幽靜生長的小花,一任潮起雲落,自在地興謝飄零,孤芳何妨自賞,但求一襟晚照。長笛的悠悠鳴響,空靈鮮潔中透出如斯寂寞之情,讓人動容。舒伯特取自「美麗的磨坊少女」聯篇歌曲中深受歡迎的第十八首歌曲,改編而來的長笛變奏,比起人聲的抑揚頓挫起伏有痕的情感刻畫,更多了靈妙飛揚的脫俗氣質;比起小提琴主觀涉入的情感挖掘,則更為沉靜自省,有種沉澱反芻之後的觀照體悟,浮現靜觀自得的胸襟。淡淡緜邈的悠遠歌詠,不涉塵俗的跳盪輕快,樂曲本身的格調正與樂器的氣質合拍,讓此曲成為舒伯特音樂中最具新鮮感的抒情名作。通常,出於對小提琴的迷戀,我會選擇入木三分的琴音刻寫,可是這首樂曲,笛音適時地挪開耽溺的情感漩渦,更能瞥見天地間源源不絕的自然生機。

以下是舒伯特八重奏第四樂章之主題與變奏

以下是舒伯特藝術歌曲集「美麗的磨坊少女」,D795,第十八首「枯萎的花」,Peter Schreier演唱,Walter Olbertz鋼琴

另一個聲樂版

以下是舒伯特長笛變奏曲「枯萎的花」,D802,導奏與主題

以下是Kremer演出的小提琴改編版全曲

2011年5月27日 星期五

D959-Arrau 1982

手邊Arrau舒伯特D959,有兩個1982年版,一個是最早購入的Philips日本版,另一個是法國Philips發行的6CD舒伯特合輯,出於聆聽的習慣,還是拿出單張唱片來聽。

這是Arrau將近八十歲時的錄音,除了略為沉穩的速度和快速音群不穩之外,Arrau扎實的技巧,還是讓低音有著厚實飽滿的聲響,高音的清亮銀脆,層次之間相當清晰,不因為使用太多踏瓣而造成糊成一團的情形。當然這樣的聆聽體驗,絕對與先前Zechlin清爽骨立的勁瘦感不同,比之書法,兩人之間是顏筋柳骨之別,Arrau豐厚飽滿、沉穩扎實的聲響,已自氣象雄大,意趣悠遠。將近八十多歲的老人,自然跟Eschenbach三十出頭的年輕活力的外放,有著質地上的差距。相對於Eschenbach稟自Schnabel的詮釋,而強調舒伯特音樂接近貝多芬的戲劇張力和動態對比,Arrau超越一甲子的演奏功力,則讓此曲更為內斂幽深,除了有一種看盡世事之恬淡自如的意味外,Arrau不強調外向的、表層直接可感的張力,而更著墨於音樂底層、內在的,屬於情緒轉折推衍的深層力量,也因此他對樂句的處理和高潮的安排,有著深思熟慮成竹在胸的掌握,卻又以放鬆控制的愜意彈奏,突顯出舒伯特音樂中悠然如歌的一面。只不過,透過八十歲老人的目光,這樣的舒伯特是十分深沉的,像個哲思的詩人,看盡流水花落,對於塵世的本相有著透徹的了悟,和難以隱藏的孤絕氣息。我們可以說,晚年Arrau的氣質改變了舒伯特的生命形象,但也可以說,舒伯特早熟的領悟直透生命蒼涼的底蘊,Arrau不過是將之深化,挖掘出來。因此,最感人的第二樂章,正與Arrau的這種體悟合拍,而書寫出最讓人鼻酸的情感體驗。彷彿「斷腸人在天涯」(斷腸,人在天涯;斷腸人,在天涯)所體會到的生命零落宇宙寥闊之間的對比,Arrau在第二樂章的處理已是另一種生命境界,不成片段的、斷續孤立的,難以串聯起來的浮萍行跡,透過略為躊躇的口吻訴說,更讓人想見一落魄身影的淒涼心境,其黯淡、不足為外人道的心事,意在言外。這種悲涼的人生體驗,幾乎是之前的詮釋所難以碰觸的內在蘊蓄。當然,Arrau指下的舒伯特,也不盡然是滄桑衰老的內斂心境之寫照,對於舒伯特清新高歌之處,Arrau也彷彿返老還童般唱出自然燦爛的歌詠,比如第四樂章,就可以感受到這種自足愜意的情感。雖然Arrau在個別段落的觸鍵有失誤、不完美之處,但是他憑藉其對音樂深刻的了解與內在肌理的展示,突顯出一個滿懷心事與憂愁的舒伯特形象。仔細品味,Arrau指下的音符和樂句,都蘊藏著情感的力量,而他對樂曲轉折銜接的處理也相當自然無痕,而不只是外在張力的直接顯現或快速音符流動的描繪而已。這也是我欣賞Arrau的地方,當我以為一首樂曲的意涵透過詮釋的對話已幾無新意可以挖掘,聽到Arrau的演奏後,又讓我瞥見嶄新的可能和難以窮盡的新境界。

以下聽的是Arrau演奏 Schubert 之 Piano Sonata in A major, 'Andantino' D. 959

2011年5月18日 星期三

D959-Eschenbach 1973

德國鋼琴家Eschenbach(1942- )錄製舒伯特D959時,才三十歲出頭。在六零年代,Eschenbach被視為德國鋼琴學派的傳人,在德國鋼琴大師日漸凋零之時,Eschenbach的鋼琴演奏被寄予厚望。他演奏的德奧曲目中,貝多芬、莫札特、舒伯特、海頓、舒曼都相當具有代表性,也能展現出屬於德國鋼琴學派堅實的傳承,而具有自己早熟的思考特質。不過1973年後Eschenbach將重心投入指揮,指揮的曲目不限於浪漫時代,而橫跨至許多現代作曲家的作品。相對於他保守的鋼琴曲目,Eschenbach似乎在指揮方面下過一番功夫,希望能闖出一番名堂。不過對於他指揮的風格,評價毀譽參半。他的鋼琴演奏,在尊重傳統中注入清晰明朗的新意和個人思考的早熟深度,成名甚早。後來卻在指揮方面更有自己獨特的視角和觀點,走著不同流俗的一條路(從他後來頂著一個大光頭可見一斑,查了資料才發現他跟巴倫波因同年同月同日出生,不過巴倫波因的指揮、鋼琴演奏的曝光度和知名度更勝一籌)。

Eschenbach詮釋的舒伯特D959,承繼了Schnabel戲劇力量和外放張力,從師承上來看,Schnabel算是Eschenbach的師祖(Schnabel教過Eschenbach在漢堡時的老師Eliza Hansen),他以更為現代化的個人色彩詮釋這首樂曲。讓人印象最深刻的是第一樂章,Eschenbach能驅遣出明亮、強度十足的動態力量,也能照應到舒伯特音樂中溫潤歌詠的細緻聲響,雖然在速度上聽起來不會沉重緩慢,第一樂章卻是目前這幾個版本中演奏時間最長的一版,和Schnabel的詮釋一樣,都有恣意奔放的酣暢氣質,Eschenbach更把樂章中的強弱對比推展到極限,形塑出燦爛直率的色澤,生動鮮活的層次感,又富有思考的內涵。第二樂章或許是Eschenbach的詮釋不能說服我的樂章,他雖然也能照應到舒伯特此段音樂的悲痛感,但也許因為年輕,體會不夠深沉,總覺得稍微冷調有距離,不像Kempff或Schnabel般各自有其動人的感人力量。A段呈現的是一種淡淡直述的口吻,但某些特別強調的重音,又不能不激起情感的波瀾。比較特別的是後段重新出現的A段音樂,Eschenbach的分句處理和其他的鋼琴家都不同,聽來頗有新鮮感,但深度仍有所不足。第三樂章Eschenbach不像Brendel所強調的輕快的活潑感,而一樣帶出了音樂的潛在張力,在表面的飛舞律動中注入思考的氣息,以更堅實的陽剛節奏鋪陳直率暢快的感受。第四樂章最讓人印象深刻之處,在於一種內在的戲劇力量的蘊釀和維持。總的說來,Eschenbach對此曲的詮釋,較缺少如Kempff或Brendel般的溫暖人性,而以清晰又嚴謹的架構,鋪陳舒伯特音樂的迭宕起伏,暗中傳達出舒伯特潛在的憤怒情緒和不妥協的堅持力量,雖然不是親切如鄰家少年的形象,亦能自圓其說而傳承著德國傳統的風格。Eschenbach在EMI錄了許多舒伯特罕見的二重奏作品,也是日後可以好好挖掘的專輯。

以下聽的是Schubert: Piano Sonata in A, D959 - Rondo, Allegretto

2011年5月13日 星期五

重新遇見Conus

重新從架上挖出這張俄國小提琴家、作曲家Julius Conus(1869-1942)的小提琴協奏曲,真要拜樂友woyte兄在其網誌「woyte的樂興之時」中,精心撰文分享關於此曲的結緣與回憶的點點滴滴,將音樂和年少情懷、記憶的留存作了貼體細膩的鋪陳,所留下深刻的印象。我更藉此閱讀體驗,銜接上李歐梵教授《音樂的往事追憶》中的文章,並偶然地從自己散落的庫存中,挖掘出這張Heifetz的專輯,深自慶幸在聆樂生涯之初,迷戀Heifetz的一小段時間中收入了這張專輯,即使後來蒙塵遺忘,生命的迂迴行進,在無法逆料的碰撞中,讓我重拾與這首冷門曲目的邂逅。

李歐梵教授和woyte樂友,以生命的遇合為主軸,描繪情竇初開之時少男對傾慕對象的情感寄託,所牽連出的音樂與往事追憶之交疊映照,讓這首樂曲脫離單純的聲響存在,而塗染上了濃厚的抒情意味,從而與個人自我生命的追逐與返觀之間,並置成心情、懷想、追念交織點染的生命書寫,遂讓此曲的意蘊更為豐碩。不過對於我而言,此曲則是失落記憶中的一個環節,從這個環節中,可以看出當初對Heifetz之迷戀與之後背棄不聽的心理向度之落差。既然沒有優美動人的往事情懷可以鋪陳具象,牽涉到對於Heifetz這位影響世紀小提琴演奏風格發展甚鉅的巨匠之批評,可能會招致海迷的反撲,此番書寫即使有些戰戰兢兢,還是要忠於自我,忠於美感體驗、批評理念的體會。

在接觸古典音樂之初,有些赫赫有名的人物無法忽略地佔據所有評論、媒體的版面,比如小提琴界的Heifetz、指揮界的卡拉揚、鋼琴界的霍洛維茲、顧爾德等,都是話題性十足、樂評不能不談的靈魂人物,這也幾乎成了一種流行現象。對於涉樂未深的我來說,自然跟隨此流風蒐入了為數不少的專輯,也曾經跟著潮流膜拜、頂禮了一番。不過一兩年之後,隨著眼界、聽域的開拓,體驗比較的深入,更切合自我性情的演奏和詮釋,慢慢地形成聽域的圖景,從而建構出自我的聆樂美學和評判基準,這些都是無數次與音樂的碰撞聆聽中,栽植灌溉的風景。於是,Heifetz是第一位被我請出心儀名單的演奏家,卡拉揚則隨後緊跟著,這兩位被唱片公司視為搖錢樹的名家,對我就有了免疫力,後續發行的任何企劃或合輯,都無法勾起我的購買慾(最近造成話題的Heifetz大全集亦然)。這也跟我後來有一段時間瘋狂蒐集歷史錄音的轉折有關,畢竟預算排擠之下,無法觸動我心弦的演奏,讓我不太願意再掏錢消費。就算稱讚推崇、歌功頌德者不絕如縷,我還是甘於這種疏離關係。因為我逐漸領悟,別人的觀點始終是別人的,只有自己體悟的感受和由之形成的理念,才是自己堅實的依靠,即使自我的見解和體悟,也可能隨著時間而更迭演化。

即使許多熱愛Heifetz的聆聽之耳,針對Heifetz過於冷、完美的批評提出「外冷內熱」的辯護,我還是很難領略Heifetz完美無暇的技巧背後所蘊藏的「熱情」,這也是我漸漸疏遠Heifetz之原因。在迷戀Heifetz的時期,最讓我喜歡的是他演奏的西貝流士、柴可夫斯基、布魯赫、Wieniawski、Lalo等浪漫時代作曲家的音樂,可是對於Heifetz所演奏的古典時代之作品,則有隔靴搔癢之感,當我對古典精神有更深入的體會之時(深深愛上巴哈、貝多芬之後),Heifetz精巧完美的詮釋,已經無法滿足我的美感體驗所要求的堂廡深刻之標準,於是即使我手邊有著Heifetz演奏之Korngold、Rozsa、Conus(看了CD編目檔案才發現此曲有兩版)等冷門協奏曲,也無興趣深入體會了。也因此才會錯過Conus這首浪漫動人的罕見協奏曲。

此番聆聽,對這首二十分鐘左右一氣呵成的樂曲,反覆聽了不下十次,更可以感受到此曲浪漫淒美的優美樂音,這位俄國作曲家的風格相當近似柴可夫斯基,不過更為冷調,也更適合Heifetz之風格。Heifetz的琴音,直率中有乾淨俐落的簡潔,扎實的技巧讓音樂抒情的線條連綿波折,跌宕變化,節制的情感表現缺少直接感染的力量,但反覆聆聽之後,還是能從精準完美的琴音背後體會到內斂的情感,不過我還是不會用「熱情」一詞來描述這種情感。這種乾淨如鋼絲般的琴音和情感表現,表面上是一種客觀即物的刻劃方式,但不妨礙聽者自行帶入某些情感體驗,挖掘其背後冷中之熱的特質。這首樂曲,相對於第二樂章一閃而逝的簡短抒情,我更喜歡第一樂章浪漫音樂之舒卷連綿的鋪陳與跌宕變化(尤其是結束前幾分鐘的音樂相當動人),雖然Heifetz的詮釋對我依然有隔閡,不過我還是喚起過往迷戀這種清晰完美琴音的體驗,重新感受Heifetz不輕易流露的抒情意味,而喜愛上這首曲子。實際上,就算我無法全心擁抱Heifetz的琴音而獲得感動,受他影響的現代演奏風格所要求的準確、清晰的特點,早已是後代小提琴家血液中的一部分,除非我只聽歷史錄音,否則與這種現代技巧意味十足的演奏共存並生,是無法避免的時代處境。因此,在某些範圍內的曲目,Heifetz還是我可以參照欣賞的演奏大師。

以下聽的是Conus Violin Concerto ,Jascha Heifetz演出

2011年5月1日 星期日

D959-Brendel 1971

Brendel詮釋的舒伯特,早有定評,被譽為自Kempff之後演奏舒伯特音樂的第一人。這位被視為學究型的演奏家,有時有過於拘謹的評價,並不會被一般愛樂者視為大師。論名氣,彈巴哈有顧爾德、彈貝多芬有巴克豪斯、彈舒伯特有李希特、莫札特有哈絲姬兒,誰也不會想到Brendel。可是Brendel詮釋的巴哈、舒伯特、莫札特,卻都在我的心裡佔有一席之地,這些作曲家Brendel的個別的詮釋或許不如上述幾位鋼琴家精采神到,可是整體而言,針對古典時代的作品提出平實誠懇的演奏,能兼顧巴哈、貝多芬、莫札特、舒伯特、海頓等作曲家,提出讓人信服的詮釋,似乎捨Brendel之外還找不到第二人(Kempff可列入考量,不過Kempff的海頓不如Brendel,舒曼比Brendel著墨更深)。

詮釋古典時代的音樂容易嗎?其實不然,古典時代的鋼琴曲,比浪漫時代的音樂在曲式上更為嚴謹,感情更為收斂節制,除了狂飆氣暢的貝多芬可以讓演奏家加入自己的狂放精神注入張力氣勢,其他作曲家則更考驗著演奏家對於平衡、理性、應和、發展、結構變化之間所有音樂要素的規劃與安排,就連對貝多芬的詮釋也不能無視其內在結構之發展和遞進,而背離其古典精神(注入太多浪漫元素則會破壞貝多芬的面貌,霍洛維茲的貝多芬詮釋則是一例),因此,古典時代的音樂其實比巴洛克、浪漫時代的音樂,更考驗著演奏者自身氣質、稟賦、音樂思考能力是否能與古典精神合拍。習慣浪漫音樂的演奏手法(歌唱性、戲劇性、氣勢、變化)不一定能滿足於古典時代詮釋氣質的要求,習慣了浪漫音樂的聆聽之耳,同樣也不一定能接受古典時代的音樂特質。

接觸奧地利鋼琴家Brendel還比Kempff更早。自己聆聽古典音樂的啟蒙雜誌:「音樂大師」,其中收錄的貝多芬皇帝鋼琴奏鳴曲,就是採用Brendel的版本。也因此對他的演奏總有某些好感,進一步購買CD接觸他詮釋的莫札特、巴哈、舒伯特、貝多芬,是極為自然的事情。即使有一些評論認為Brendel的演奏過於學究無味,可是我卻從他的詮釋中學到如何透視、體會古典時代鋼琴曲中的細部結構和內在肌理。同樣是Schubert的音樂,Brendel的詮釋即使深受Kempff影響,卻依然能走出屬於自己樸實細膩的雅致風格。Schnabel的舒伯特是蘊含豐沛生命力與強烈風采的詮釋,而Kempff的舒伯特則在平實如歌中,維持了璀璨自然的光芒。相對的,Brendel指下的舒伯特,既缺少意氣飛揚的神采,也沒有燦爛豐潤的色澤,他承襲了Kempff平實自然的作風,卻多了些細膩傾訴的情感。Kempff的舒伯特,就像是諄諄長者接納舒伯特的不安與孤獨,用寬厚的撫慰力量支持著這位不得志的音樂家;而Brendel則更像是舒伯特黨中默默陪伴他的朋友之一,更貼近這位害羞年輕人的形象:低調、淺訴低吟、樸實,沒有驚人炫世的光芒。在Brendel的鋪陳下,舒伯特的音樂有了更細緻迴旋的內在情思,溫潤的、自然的、傾訴的口吻,豐富的層次感。他的音色不如Kempff般從堅實中自然透出的光澤,而毋寧帶點澀味、苦味,高音較扁,不夠豐潤的音色在細膩的調教之下,也能點化出不同光譜的漸層。也因此這首受貝多芬影響的舒伯特樂曲,在Brendel的詮釋下更接近他詮釋莫札特的韻味,而缺少如Schnabel般的張力。觸動我心弦的第二樂章,Brendel的詮釋沒有Kempff般引人淚下的感染力,而在情感上更為節制。形塑出略為沉靜回首的氛圍,情調是淡然的、有一種了然的體悟。大體而言,他的詮釋都比兩位前輩還慢,尤其一、四樂章,不過第三樂章,Brendel倒是以更為靈活生動的速度完成,則是讓人比較意外之處。

以下聽的是Alfred Brendel演奏Schubert 之 Piano Sonata in A major, D. 959 第二樂章(Andantino)

2011年4月21日 星期四

D850-Schnabel 1939

當舒伯特昂首高歌的時候,天地為之神采湧動,自然也綻放著鮮潔的花朵。倏忽間,彷彿忘記了曾經風乾的淚水、曾經咀嚼的苦痛,只希望能隨著這樣的音樂歡快舞動,留住生命中的美好。

原本這首D850第十七號奏鳴曲,不會出現在近日聆樂的行程中,但是一次偶然,不經意的回顧,又喚起我聆聽舒伯特音樂的觸動。上次介紹Schnabel在Music & Arts合輯中的錄音,同時找出自己舊有的The Piano Library版,聽完D959後,順便返回第一軌重溫許久未深探的舒伯特花園。發現同張專輯收錄的D850鋼琴奏鳴曲(Music & Arts也收有此版,但誤植為十八號,就錄音來說,Music & Arts保有雜音,但不影響聆聽;The Piano Library則去除了背景雜音,但不覺得失真太多),同樣也有著讓我入迷的音樂。在「舒伯特兩百年」專刊中,焦元溥描述此首樂曲的特色為「雄壯精練」中寓有自然可親的旋律。對我而言,神似「流浪者幻想曲」的第一樂章所展現出來的渾厚氣勢與交疊力道,卻不是讓我印象最深刻的樂章。在這首將近四十分鐘明朗歡快又豪健渾厚的鋼琴音樂中,我更隨性採擷舒伯特自然流露的清新歌詠和自在抒情。雖然此曲因為朗暢歡快的情緒,而有著更為勁健直截的力道和艱難技巧的發抒,但更讓人傾心的是,舒伯特透過音樂所展現的昂首高歌之酣暢神采,因此我更喜歡的是第二、三、四樂章。第二樂章觸動我心弦的是三分十八秒之後維持兩分多鐘的音樂,在ABA的A段後半段出現。樂章一開始幾分鐘的音樂,像是在不斷地低吟徘徊,於黑暗中游移摸索,捕捉著飄動難成形的樂思。慢慢地,這樣的探索有了回報,將近三分鐘的時候浮現更為明確的音型,最後靈光一閃般湧現,一段優美之極的旋律就此衝出,輪廓鮮明,語氣篤定,彷彿可以聽到舒伯特說:就是這個音樂!(就是這個光?!),這段旋律就此不斷迴旋發展,營造出更為高昂熱烈的情緒。B段是細碎的、閃耀著光彩的音符,並在不斷推進變化中再次召喚A段。當優美的、帶著傾訴口吻的旋律再次浮現吟唱,可瞥見舒伯特對於這摸索而來的靈思之反覆珍惜。反覆是舒伯特最容易被誤解的音樂語言,也是迴避舒伯特音樂最容易找到的藉口,但是反覆除了映現舒伯特對這些優美旋律的珍視心情,更考驗著演奏家的歌詠口吻如何有更細膩的貼近陳訴。

第三樂章詼諧曲A段音樂民俗色彩濃厚,躍動的主題伴隨著切分音遲滯的作用,傳達野性十足的鄉間舞蹈風,但這卻是一首節奏不穩定的舞蹈,跳的人不得不努力跟上彆扭的節奏,身體也呈現怪異的姿態,在共同的參與中爆發出感染群體的歡樂情緒,我們彷彿可以看到舒伯特促狹的、愉悅的笑容。在這一段可以和朋友共同分享的律動中,投入幽默的、真誠的擁抱,這是我最欣賞的樂章之一。如果說,第二樂章神妙的優美旋律,是尋求撫慰的心聲和邁向天堂的邀請,那麼第三樂章的神奇律動,則是難以割捨的人間眷戀,與友朋間相互映照的知己溫暖。第四樂章一開始可愛的、俏皮的音符跳動,更是無法隱藏的清新自然,即使隨著音樂的發展變得厚重、繁複,難以親近,但是這段可愛的音樂在樂章間不時探出頭來,彷彿提醒聆聽之耳的注意默記。

這首樂曲在明朗暢快、渾厚有力的和弦變化中,注入許多溫暖動人的細節,即使沒有愁緒盈懷,舒伯特同樣能傳達出深刻富感染力的音樂。我喜愛其直率樸實的情感、可愛溫暖的風格、平易近人的作風、意興飛揚的滿足,這是只關注於最後三首鋼琴奏鳴曲之深沉超絕的境界,所容易忽略的舒伯特面向,卻是更貼近你我的真摯心靈。就像害羞靦腆的鄰家小男孩般,我們很容易忽略他的存在,不過他卻悄悄守護著關於自然與純真的秘密,關於憂傷與歡樂的歌詠之語。

以下是Richter1956年第二樂章的演奏(不完整,只有A段的音樂),冥思沉靜的歌詠氣質和Schnabel生動鮮活的演奏大為不同。

第二樂章後半段(整個樂章Schnabel用了13分鐘左右,而Richter用了15分鐘多)

訂閱:

文章 (Atom)