音樂、文學、藝術、生活雜感、唱片奇遇記,以及某種觸發、莫名的感動(本網誌為2009年2月20日開站之樂多版樂思生活http://blog.roodo.com/giulini複製備份版,樂多網站於2019年4月以後關閉,故將資料搬遷於此。新網誌見https://twentyfourorders.blogspot.com/)

2015年2月7日 星期六

古典遺珠

出生於波蘭但澤的作曲家Antonio Casimir Cartellieri(1772-1807),其父親為義大利,母親為拉脫維亞人,自幼的音樂教育就從同為歌唱家的雙親開始,先母後父。然而父母感情不睦,在Cartellieri十幾歲的時候,一說他因受不了雙親的爭吵而離家出走,一說他被母親帶到柏林。這位因早逝而夭折其音樂才華,終被遺忘近兩百年的作曲家,與其他作曲家的潛在聯繫如下:

1、教過Cartellieri的老師,據稱有Salieri(1750-1825)和Albrechtsberger(1736-1809,貝多芬也曾與他學過對位)。

2、1795年3月29、30日,Cartellieri的清唱劇在維也納演出。作為劇間串場演出的,是正式以鋼琴家身分登台的貝多芬。

3、Cartellieri與貝多芬在維也納同場演出時,他的顧問是莫札特的豎笛好友Anton Stadler(1753-1812)。

4、Cartellieri的妻子Franziska Kraft(兩人於1803年結婚),是Anton Kraft(1752-1820)的女兒,後者是當時首屈一指的大提琴家,是海頓的學生,也是莫札特與貝多芬的朋友。海頓的第二號大提琴協奏曲與貝多芬三重協奏曲的大提琴部分,據信都是為Anton Kraft而寫的。他自1796年起在Prince Lobkowitz的樂團中演出。而也是從這一年開始,Cartellieri同時接受Prince Lobkowitz的邀請,擔任其樂團指揮。而Prince Lobkowitz也是貝多芬重要的贊助者之一,貝多芬的第五號交響曲和三重協奏曲都題獻給他。而Cartellieri先前的雇主是波蘭Oborsky伯爵,至少從1791年左右,就在其麾下擔任作曲家和指揮。也是透過伯爵的介紹,才認識Lobkowitz。1795年,當Lobkowitz聽過Cartellieri指揮自己的交響曲,就希望他為自己服務,然而伯爵卻因為失去Cartellieri而不高興。最終,因為Lobkowitz宮廷中繁重的工作,Cartellieri之健康因此減損,而在陪侍王子出行的過程中,病逝於Liebshausen,在世僅34年。

Cartellieri的這三首豎笛協奏曲,僅一三首完整,第二首存一樂章adagio pastorale。然而,這一樂章之幽咽低迴,情韻緜邈之美,引人流連難忘,也因而,這是Cartellieri所帶給我的第一印象,就是渾如自然的清新感,其優美靜謐處,實不下於莫札特的豎笛曲。而第一、三號豎笛協奏曲,充分發揮豎笛亮麗鮮活的色澤,根據解說所言,Cartellieri替這些樂器譜寫音樂,純粹服膺於自身的音樂才華,而不考慮樂器演奏家習慣的手指技巧,因而演奏這些樂曲,更需要水準之上的優異技巧,才能彰顯Cartellieri音樂的明暢寬宏和鮮活優美之流利生動。Cartellieri展現古典時代作曲家最優異的作曲能力,在結構沉穩的固定框架中,引導音樂齊奏的壯闊有力和獨奏之悠揚動聽,而不知不覺聽完全曲。很容易用同代人前輩莫札特和大Cartellieri兩歲的貝多芬的音樂,來衡量Cartellieri之作曲表現和風格特色。的確,Cartellieri與貝多芬早期的交響曲,在活潑生動的古典風格和作曲手法上,極為近似,而其對豎笛美聲的刻畫,也屢屢讓人想到莫札特的名作。解說中也多次用貝多芬、海頓的音樂,來與Cartellieri比較,並提到第二首協奏曲中,此樂章一開始豎笛與定音鼓之對話主題,被孟德爾頌引入豎笛奏鳴曲中。然而,解說中刻意強調,Cartellieri之作曲天分,純粹是自發自生的,而少受同代的作曲大師影響。

的確,聆聽Cartellieri動人的樂章,或許讓人聯想到海頓、莫札特、貝多芬曲風中某些近似的神韻,然而,這是時代相同的生活氛圍、共同的音樂風氣之薰陶所致,Cartellieri之音樂,自有自成一格的鮮活和悠揚悅耳之力量。保存古典時代最讓人珍重貼體的純淨、均衡、自然之美。當我們覺得古典大家的經典名作已然膩耳無奇,或因慣性而習以為常不以之為美時,或被太多巴洛克、浪漫所席捲掩蓋而幾乎忘卻時,聽聽同時代被遺忘的Cartellieri,會發現,原來古典時代還有更多遺珠,可以讓人期待、盤桓,就從此唱片的第四軌開始吧!

以下聽的是Clarinet Concerto No.3

2015年1月22日 星期四

師徒之間

George Onslow(1784-1853)和其老師Jan Ladislav Dussek(1760-1812),都是當時的鋼琴技巧名家,而其在世時建立的盛名,於過世後被冷落遺忘的處境,也如出一轍。

出生於波西米亞的Dussek,自幼即展現音樂才華,1782年於漢堡向C.P.E.Bach(1714-1788)學習,並展開巡迴演出,於歐洲建立名聲,足跡遍及荷蘭、漢堡、俄國、法國、義大利、英國等地。他演奏生涯最值得記載之事,就是曾與瑪莉皇后和拿破崙等新舊權貴有所接觸。Dussek在倫敦留居十年之久,於1792年與豎琴家Sophia Corri結婚,並與其岳父經營出版與樂器銷售的事業,然而遭逢生意上的破產,Dussek不得不潛逃至歐陸,並於1807年定居於法國直到過世。Dussek既有演奏、作曲才華,也有敏銳的商業頭腦,經營失敗的醜聞無法影響他嗅聞巡迴演出的時代趨勢,以及新興中產階級於曲目上演出的需求,Dussek熟練地製造出兩種作曲結晶,一種以炫目複雜的技巧,展現其突破古典傳統,預示浪漫精神的大膽精神;一種則將複雜的技巧簡鍊調和,以適應節制均衡的庶民口味。譜寫於1806-07年間之第二十四號奏鳴曲Op.61,二樂章的形式,正體現了Dussek不循傳統的變創精神,也是Dussek偏好半音和聲的曲風展現,在內在張力和繁富變化上,比貝多芬悲愴奏鳴曲(1799)和莫札特幻想曲K457(1784)有過之而無不及。此曲為紀念於1806年過世的Dussek雇主普魯士Louis Ferdinand王子而寫,從慢速導奏進入主題的暗鬱氛圍,就深深吸引我的注目。相對於Onslow的澄澈明暢所形成的流動自然感,Dussek多了古典主義的扎實感和停駐震盪的張力,讓其精神更接近於貝多芬與莫札特、舒伯特。此曲第一樂章,論情感的深邃和反覆跌宕的變化,置之於貝多芬中期名作間亦無愧色。另一首奏鳴曲第25號Op69-3,更為簡練均衡,其清新感近於舒伯特。可惜並未收錄DussekOp.70與77的兩首作品,但僅此一瞥,已可讓我思考Dussek與Onslow師徒之間的似與不似。補白的Rondo與變奏曲,則以清新流暢,簡明易懂為特色,正足以顯現Dussek迎合世俗的一面。

1799年以前,Onslow向Dussek學習鋼琴,恰在漢堡,與C.P.E.Bach指點Dussek遙相對應。其後1799到1801,於倫敦向Cramer請益,1808年於巴黎學於Anton Reicha,同門除了先前提過的白遼士、李斯特之外,還有古諾、法朗克。Onslow和其他作曲家之間的牽連,還有一例,當他在歐陸打開知名度之後,諸如舒曼、孟德爾頌,都多次邀請他到德國指揮Onslow自己譜寫的交響曲。Onslow和其師Dussek一樣,分別從各自擅場的領域,建立傳布全歐的知名度。然而,也一樣在過世後被後起之秀所超越,同樣被冷落一世紀,重又被招喚甦醒。

近期聆聽之唱片群中,恰好Onslow與Dussek之間,可映照出古典時代到浪漫時代之間的微幅變化。師徒之間,既有傳承亦有對照。Dussek對半音和聲的喜愛,也成為Onslow作曲的養分。然而此張專輯選錄更多以變奏為曲式的作品,自與Dussek奏鳴曲大異其趣。而曲風上,Onslow流暢明亮的特色,多少可從Dussek之作中瞥見端倪,然而Onslow結合自身的才性,和對旋律敏銳善感的巧思,其抒情內蘊更為精純動人,而Dussek邁向浪漫時代的創發精神及張力,亦在Onslow之作中留存(如1849年之幻想曲,第七軌),不過更融入Onslow其豐潤瑩澈的自然美聲中。Onslow聽來,更似舒伯特、孟德爾頌、早期蕭邦的融合。讓我瞥見Onslow甜美又幽深的情感片段,毋寧是Op13,1817年譜寫的導奏與變奏、終曲,其第五變奏,從6分40秒到9分23秒,惆悵銷魂的聲響游移,讓人醉心難忘,也種下這張唱片不捨不離的聆聽契機。Onslow如何從略存古典精神到浪漫意態的張揚,呈現其微幅變化,聽者只需將第一與第七軌反覆聆聽對照,當有所得,後者,已有舒曼音樂的神采了(解說中提到,第八軌1810年的Toccata,或許是舒曼同曲名之作的靈感來源)。第一時間,第一軌的清新瑩澈,閃爍出動人的變奏色澤,讓我對Onslow的鋼琴曲留下好感。然而,第七軌的深入聆聽,才讓我領悟到:Onslow的個人氣質,如何在浪漫氛圍的到來中凝聚淬鍊,又保有古典時代的澄澈明晰、鮮潔純淨。至於其他的幾首短曲,倒是如同其師Dussek一般,都是清新宜人的沙龍短景。

以下聽的是Dussek之Piano sonata op.61 "Elégie harmonique" 第一樂章,1950年的歷史錄音,略有炒豆聲

PS 完成文章後,才發現自己寫過的舊文,曾提到Dussek及這首奏鳴曲,而這已經是一年半前的浮光掠影了,生命伏線之隱接,正如此深密蜿蜒。

2015年1月6日 星期二

尋幽探秘

不知何種無形中的錨力,牢牢地將聆聽的篩選,指向法國作曲家George Onslow(1784-1853)的室內樂,在每次擺盪於重溫舊情與開展新局的歷程中,總有小小的推力,堅持而篤定地,召喚Onslow的音樂上前,讓我重新沐浴於清朗悠揚的風景中。

最終,願望滿足、意念撫平,心緒早已遠颺航行於溫潤貼體之觸感中,而渾然忘卻塵俗瑣想。果真,Onslow嫻熟地張貼音色,巧妙安排伏筆,並於音樂的拋接延展中,神來一筆地塗抹讓人意動迴流的瞬間,而感嘆如許清妙優美之斷片,紛至沓來的抒情振福,都充滿閃爍晶瑩的詩意。當感官陶醉迎接不暇時,又伏流隱接地遞進一段椎心短句,卻在情感還來不及鄭重留存之際,被繼起湧動的音符追趕拋離,在行進中企盼相同的悸動再次降臨。然而任憑聲音如何迤邐蜿蜒,直到駐足暫歇的時刻,縈懷之短章不再流淌,於是只得舉足再次涉流,讓時間的綿延重現那匆匆而逝的舊情渦流處。Op14之二的鋼琴三重奏第一樂章3分12秒處(影片中是6分鐘左右,重複呈示部所致),就是如此逗人迴返的小宇宙,此種聆樂的遺憾和追尋,先前只有舒伯特差相彷彿。

Onslow是法國大革命後法國作曲家的異數,在巴黎,他盡力討好的聽眾背棄他的歌劇創作,然而,透過出版商Ignace Pleyel(1757-1831)對Onslow作品的發行,法國之外的德奧,卻廣為傳布Onslow的室內樂,儘管這是當地出版商不顧作曲家的權益而逕行私自翻印的成果。Onslow既是法國作曲家中少數以室內樂擅場的代表人物,同時其室內樂置之於當時的德奧樂界,與貝多芬、舒伯特、孟德爾頌相比均無愧色。在音樂血緣和個人氣質及師承,Onslow接手海頓與貝多芬的傳統,然而卻以其獨到個人色彩,呼應、預示舒伯特、孟德爾頌,甚或是布拉姆斯。解說中舉Op15小提琴與鋼琴的二重奏之第二樂章(二分鐘導奏後的音樂)為例,說明Onslow透過賦格對位不斷匯聚加速的韻律,其結構方式極為近似布拉姆斯大提琴奏鳴曲Op38最終章。如此有趣的觀察,無疑讓探究Onslow音樂時所引發的知性樂趣更為彰顯。而在閱讀這段文字之前,此樂章也的確吸引聽域的流連。與德奧傳統的隱密聯繫,讓Onslow的室內樂銜接法、德重奏傳統的歷史意義於焉彰顯,在德式樂器間對等對話的重奏傳統與法式鋼琴弦樂主從分明之關係,Onslow無疑是其中的橋樑。而在鋼琴演奏史上,Onslow更是堅決地捨棄大鍵琴,而將全副精神獻身給他熱愛癡迷的鋼琴,從Halevy的追憶中,可瞥見Onslow這種執著。

扣除先前已聽過的Op16之一大提琴版(此版更有室內樂之均衡氣質),僅存的兩首樂曲卻充滿尋幽探秘之趣,因為,每次的重複都帶來意外驚喜,更多點逗盤桓的瞬間,而讓人讚賞Onslow自然天成之美,以及源源不絕的清新巧思。Op15第四樂章主旋律和六段變奏,恍如燦爛綴連的煙花,流利閃爍,4分鐘以後開啟的變奏,同樣具有直指人心的力量。然而,最讓我難以割捨的耽溺失足,毋寧是Op14之二第三樂章(影片從14分53秒啟始),同樣是變奏曲,取自Auvergne山之民謠,迷離淒美的旋律,直可彌補第一樂章一閃而逝的遺憾,而讓心情晃蕩起伏,在變奏分身的席捲下,烙印一句句刻寫的民謠世情,以及我流連不去的身影。

Onslow室內樂之寶庫,概略清單如下,雖不能一網打盡,但這些數字,提醒我更多美好之企盼,還隱。交響曲4、弦樂四重奏36、弦樂五重奏34、鋼琴三重奏10、小提琴鋼琴二重奏6、大提琴重奏3、鋼琴五、六、七、九重奏若干、鋼琴獨奏、四手聯彈若干。

以下聽的是Onslow: Piano Trio No. 2 in E flat major, Op. 14 - IV. Finale Allegro

2014年12月29日 星期一

搏動脈流

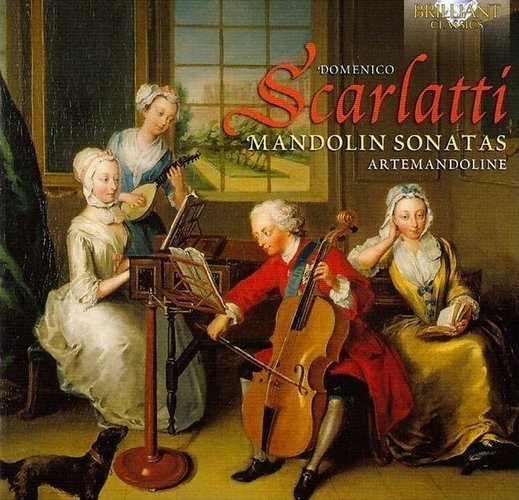

Domenico Scarlatti(1685-1757)五百多首鍵盤奏鳴曲,大都以大鍵琴演奏,然而,近來許多演奏家紛紛以不同的樂器、樂曲形式,賦予小Scarlatti更多正規表現之外的奇異景致。這些詮釋互相爭奪假設上的理據,以及音樂表現上的合法性,不僅增添音樂學者的分歧,對於愛樂者更是拓展耳界的契機。

K81、88、89、90、91這五首作品,吸引音樂學者的注意,原因無他,除了形式上的近似(K89之外,皆為四樂章),還有旋律特質上的近似,以至於有學者認為,透過小提琴的演奏更能淋漓表現其音樂風神。然而,Artemandoline這個團體,卻從這些旋律特質中,發現曼陀林得以施展的天地,除了最不適合用曼陀林表現的K88之外,其餘的樂曲,硬是透過曼陀林點狀揮灑的律動,帶來完全嶄新的體驗。

而這種耳目一新的感受,卻不單單是這張唱片所能開啟的,反而在與柔音中提琴版對比後(兩張專輯有五首樂曲相同),線條旋律的抒情空間與點狀律動的撥彈世界,在對顯中於焉映照出小Scarlatti音樂的兩個邊界。兩種音質、表現截然對比的樂器,卻同時融會在小Scarlatti的世界中,形成聽域中相反相成的映照。透過對映,開顯出音樂自身兼存的兩極性,一極容納綿延、悠緩、顫動、音色變幻的情感無定,容納猶疑、幽渺、惚恍的不確定狀態,旋律微幅擺盪,引出音樂之外的綿綿餘思,而讓人留醉不已;一極容納跳宕、簇擁、堆疊、顆粒分明的扎實飽滿,容納篤定、明晰、清醒的條理分明,律動漲跌可見,引出身體之內的擺動應和,而讓人興奮不已。醉與醒之間,迷濛與清晰之間,映照出兩種生命搏動,兩種宇宙存在的流行變化。

原先,我徘徊彳亍於柔音中提琴的優美迴腸,勾連出意識的留存與懸想,而讓音樂牽引出遐想翩聯的言外想像。然而,卻在聽到曼陀林版拍痕清朗的動作中,重新關注到柔音中提琴所無法掩藏的律動之美。而後,當我奔逸於曼陀林點擊明確的動態力量中,隨音樂抑揚擺盪時,柔音線條的優美,又讓我潛懷追念。這映顯生命的兩極,卻是如此不可或缺,相互提醒對方的存在,彼此拉鋸又依隨難分,於是,當賦形於書寫中,自然難分難捨,共據這歲末年終誌文的一角。聽聽K77第一樂章及K88、K89第二樂章(K89之二或許是最觸動心靈的樂章。巧的是,兩張專輯都以K89作結),聲線的迴旋黏膩,隱藏多少淡然意緒、多少言外之音,這是曼陀林所無法取代的。而K90、K91的第二樂章、K89第三樂章,鼓盪拍擊的節奏,又是如何淋漓盡致、如何應和擺盪,這又是曼陀林之擅場,而是柔音中提琴微有匱缺之時。然而,或許曼陀林版以一比三的不對等陣容(曼陀林、巴洛克吉他、大鍵琴、古大提琴)與柔音中提琴一比一(中提琴、大鍵琴)的平衡關係,或許中提琴音色豐潤比曼陀林錚響直截更富餘韻、更耐咀嚼,兩版中我更偏愛柔音中提琴。然而,搏動與脈流,卻是音樂的天平、兩種必須比並而觀、不可偏廢的存在體驗。

歲末年終,今年的最後一篇誌文如斯成形,沒有如去年般預先安排卻意外橫生的插曲,而是順著近期的摸索逐漸匯聚。這幾年最大的轉變,可能是愈來愈依循內心的聲音,而忽略或不在乎潮流所在、不在乎流量、不在乎曝光度或知名度,自顧自安排網誌主題的書寫。雖然產量不如以往(目前的底線是一個月兩篇以上,有餘暇得以增加),雖然因個人近期的偏愛寫了不少巴洛克票房毒藥的文章,而對於前一年或兩年前的預告不小心爽約。然而,至少這些篇章都是音樂震響心靈而自然傾瀉的言語,即使十分私己,十分主觀,卻是生命中不可或缺的時刻,我珍惜這樣的吐納,也珍惜所有默默支持的情誼。來年,且容我繼續私己,繼續真誠地面對音樂所帶來的感動瞬間。祝樂友及朋友們,2015年新年新氣象,順心如意、事事平安。

以下聽的是K90曼陀林版,第二樂章從2分36秒開始

以下聽的是K90柔音中提琴版,第二樂章從3分42秒開始

2014年12月18日 星期四

星雲迴旋

曾經,從葡萄牙擴散至伊比利半島進而流行於歐洲大陸的奇情舞曲,從十六世紀起始直到現代,跨越時空的邂逅,從小提琴、大提琴到鋼琴的寄身傳染。Folia舞曲,其迷人的旋舞、狂舞直到榨乾氣力,永不止歇的迴旋、一再迴映自身的示現,初始與結束,步入與離開,重覆中的變化,變化中的溫習,溫習中的意外,意外中的折返,折返中的扣合,扣合中的逸離……,一切遇合,始終是逗引我心神遠颺的美好風景。

這不僅僅是知性跌宕翻騰時,所認知到的無心暗合的軌跡印認之趣味,也不僅僅是情感迴盪漫溢時,所感受到的空際迴旋的臆想翩疊之鼓振。這超乎理性與感性之外,超乎歷史與體類之外,超乎接受的圖譜與改創的塗抹之上,超乎原始律動精神的呼喚與後代奇情灌注的合拍之間;既是顯意識層主動蒐羅邂逅的網絡擴充,也是潛意識層指引營造的接納氛圍,難以指實最初的動力及因緣所在,似乎,一切只在無心闖入,而有意栽植之間,成形、延展、交錯、融會成如今進入書寫的既存情境。

而這又是不同的光景了,當初,我以堅決的意志攢住這張唱片時,其實也有潛在的質疑,內在的低語,抗拒著這種堅持。但一窺Folia舞曲不同變貌的好奇心,以及打造網誌接續篇章的虛榮心,打敗抗拒與遲疑。或許,該感謝Folia舞曲的奇妙魔力,讓我撤除對大鍵琴的防衛心,一頭栽進這奇光變換、撥動縈迴、鼓盪不絕的世界中。這世界紀錄了十七世紀義大利管風琴、大鍵琴作曲家巡弋於Folia舞曲中的發想與變創,讓曲曲皆是Folia一氣化多形的蹤影和斷片,而全章卻暗自銜接,聚合成Folia宇宙中一個可觀的微型天地。

然而,或許是Folia舞曲旋舞不絕的動態綿延,是相近語法的造句與抽換;或許是大鍵琴撥彈聲響的細碎點狀,這微型天地的串聯與呼應、鼓盪與銜接,造成聽感上莫名的負擔。很少專注聽完全部,也很少從叢密堆疊的聲響中篩檢出讓我駐足的時刻,只是讓自己逐漸熟悉撥彈錚琮的存在,有些距離又充滿著待填充的空白,是大部分的時間裡,我對這張專輯的定位。

然而,無論是編排的機心或無意間的偶合,我又在尋繹消化中發現旅途終點的風景,才是捲起Folia舞曲狂潮的最佳註腳。而直到那一刻,我才篤定,這是一把擊碎大鍵琴硬殼的絕佳武器,一旦發現接近這張唱片的契機和跳板,懸置已久的籌備、醞釀,終於可流入其命定的軌道中。那是老Scarlatti(1660-1725)的觸技曲和變奏,以Folia展開,將近十九分鐘的奇航,旋舞姿態之多變、情感匯聚之漲跌起落、結構變化之張力鼓盪,讓此曲更為淋漓盡興,彷彿其自身就是一自成循環之小宇宙,在迴盪幾百次的渦流中,見出Folia之廣袤與深邃。於是,我恍然大悟,為何始終在與此張唱片周旋的過程中敗下陣,除了大鍵琴樂器條件和聲響感知與習慣所造成的距離外,一曲曲不斷迴旋的Folia舞曲,如同銀河懸臂中不斷增生的星雲,彼此界線分明又串聯共舞,面對如此碩大的世界逼臨,尋找迂迴進入的登陸點,是不得不然的策略。

而當作曲家迤邐排開,又多是點出自己認知侷限的陌生姓名,同樣讓人望而生畏。其行列如下:Ascanio Mayone(1570-1627)、Giovanni Maria Trabaci(1575-1647)、Girolamo Frescobaldi(1583-1643)、Bernardo Pasquini(1637-1710)、Anonimo Spagnolo、Anonimo Inglese、Bernardo Storace(1637-1707),加上Alessandro Scarlatti共八位。在承受了許多星雲的撞擊和攻佔,最終,Folia舞曲的狂潮席捲而過,聲響止歇的片刻,萬象群籟的重現,盈滿與消褪之間,身體的張弛,也找到現實的宇宙最安穩的止泊。

2014年11月28日 星期五

迴流映照

當時間之流漫出既有的航道,輕旋飛舞進閃爍微茫的闃暗星空,分辨不出是微波鼓震的幅動外擴,還是流轉不息的循環推移。我凝望著音樂深處,仿若跌進一潭清幽深邃的空無,掬起一整個宇宙的低語,還有低語中撲簌而來的寂然、消融、混增與複疊。冷的是思緒探測的溫度,暖的是人情往返的迴流映照。在一個政治煙硝、意識形態侵擾、對立、收編、欺瞞的世界中,當虛假的造神主義已被我的理智支解、丟棄時,唯一不會被利用的激情,全然投注於聲響曲折蔓衍所織就的星圖,這才發現,一切都在,不曾離開。

或許,這樣才會留下思辨、批判、同情、憐憫的痕跡。也同時留下消化、吸納、反芻、領悟、體證的昇華。

當聲響純化成為意識流動的瞬間,當思緒在追蹤移動間瞥見:每一個駐足、每一個延展、每一個反顧、每一個拔高與沉跌、每一個篤定與迷濛、每一個錯過與捕捉、每一個不曾失去始終都在的流逝,每一個不斷流變無盡迴旋的停頓、每一個揉、撚、按、挑;每一個張、馳、行、緩;每一個跳躍、迴返、爬撓、擠壓,每一個漲滿、放鬆、匯聚、勢盡,都是情感期待、意外、滿足、失落;思緒點、逗、提、引;心靈空、盈、張、斂的過程。當理解袪除既有的期待界域,當未知隨聲響而觸處皆是,於是語言失去其蒼白的引述能力,於是背景知識成為可有可無的迴音。此刻,反而正是擁抱音樂每一瞬間的珍貴時機,正是聆聽有聲之外的無聲宇宙,一個遨遊神想的契機。

在題贈的天平兩端,演奏者與作曲家之間的遇合故事,經由Julius Berger(1954-)巧手勾串,而盈溢著暖流,於日漸疏離的後現代世界中,是難能可貴的剖白。這些不同因緣湊合而匯聚的受贈曲,記載著作曲家與演奏家之間的情誼,當音樂迴旋飄揚時,這些浮生斷片,與Julius Berger的心靈融合無間,而旁觀音樂沉訴自我的聽者,也一同分享這種私密情感的憶念、追懷、感傷、珍惜之情。如同贈答詩所維繫的兩顆敏感心靈,讀詩的我們,也參與朋友間最貼體的叮嚀、關懷、體貼、分享的情感瞬間。受贈的演奏者,透過詮釋與演繹、甚或是扣問與招喚、傾注與再造,而達到了與題寫者相同的創造高度。文字能呈現的人生遇合雖有限,但音樂暗示的心靈交流,卻歷久彌新。創造出與一般演奏者詮釋已逝大師紙上墨痕之外的另一重情感空間,與音樂同樣富有暇想景深。

山重水盡之處,我於終點、最後的峰頂、遲來的吐納間,瞥見最貼體沁心的交會,巧的是,從Julius Berger的自述中提到,與希臘作曲家Mikis Theodorakis(1925-)傾談的那晚,是人生體驗的高峰之一。從貝多芬到洞見人性的交流,到巴哈無伴奏曲,最終,並催生了這首「愛琴海之東」的小曲。短短五分鐘,迴旋擺盪間,複現對話間,不知不覺讓人悽然滿懷,空無著落的心緒瞬時找到自己的小徑,蜿蜒而清晰地曳入底層,如此扎實、如此觸透澄澈卻肌理飽滿。我遂了悟,音樂再如何彌綸宇宙、盈滿空際,引發出無數幻想超拔、許多神行聯翩,其最貼切的歸宿,依然是人的心靈底層。大樂必易,形式與情感的勻配,甚或是情感自身的湧動必然會找到最切合的形式,則心靈的震響共鳴,必會應和而生。只此一曲,已自敞開一個世界,而諸如Krzysztof Meyer(1943-)、Bertold Hummel(1925-2002)、Wilhelm Killmayer(1928-2008)、Hermann Regner(1927-)等無伴奏作品的空際迴旋,更應該會在不同聽者的聽域中,盤根抽芽,或,渦旋鼓盪。

以下聽的是Theodorakis的East of the Aegean 由Julius Berger演出

2014年11月13日 星期四

因緣交錯

最近一個特別的日子,幾週前原先預定與學生度過,然而當天早上學生們告假,聚會延期,我思忖著,或許這天自己默默慶祝,也很好。孰料,這倒是繁忙的研究生活中較為熱鬧的一天,更有許多不期然的偶然點綴。

和來訪談的學生聊過後,既然晚間無事,遂延後下山的班次,讓Josquin Desprez (c.1440/55-1521)文藝復興彌撒音樂迴響於研究室。傍晚時分,暮色漸濃,西子灣點點燈火與斗室倒影相映,窗外即是室內,同時也是觸手不可及的廣袤星夜。正待濡染筆毫,驀地發現,墊布一角放著一串鑰匙,但學生已走遠,如何物歸原主?腦中電轉出各種應變之法,暫不得解,仍需按捺心神濡染於董香光版秋興賦。筆劃迴旋間,突然迸出念頭,遂透過臉書傳遞訊息,未得回覆,只能繼續埋首臨習。時而遠眺墨黑遠洋中的星星光芒,並迴見自身,以及滿室中靜吟反覆的人聲。

驀地,隱約腳步聲及明顯敲門聲,擊碎彌撒的空無,開門一望,正是先前訪談的兩位學生循線索而來。無須動用各種應變之法而能順利解決,或許也該歸功於早上告假的學生,讓我改變既定的行程,而不至於將鑰匙鎖住。有時候,人生遇合之微毫差異,就在心念電轉間展開。看他們討論課業的熱情,是中字輩的學生中少見的現象。

既然晚間無法利用網路回覆,只好在離開前於臉書中提早感謝朋友的留言祝福,預計搭乘最後一班公車。沒想到,候車處竟沒有前一天同時段的冷清,竟同時遇見另兩位同事。巧的是,車上閒聊的晚餐邀約,讓我臨時改變主意,與她們共聚,飽食一餐平價日本料理,而有更多公事之外的私誼往來,並慶祝這獨特的一天。如同我曾提到的,原先以為平常心度過的一天,竟盈滿了音樂、書法、學生、朋友、同事、美食等諸多意料之外,且熱鬧而值得筆之的際遇。

再回到這張陪伴我這幾天,以及先前伏脈遙接的音樂。內頁解說有一部份是極為嚴謹而細緻的考究文字,讀來或許會如這些音樂給人的片面印象般,激不起火花。然而,指揮家Maurice Bourbon神來一筆撰寫的一篇對話,讓Josquin現身說法,活現於文字間,也讓其音樂的機心,敞開於讀者面前,更讓默默推廣古樂的窘境,透過自嘲的方式獲得紓解。

的確,封面的出人意表,最古遠的天象圖和黃道十二宮,竟然是最顯眼而吸引我注目的現代因素。或許被騙進來後,期待與被滿足的要求更高,然而,身為文藝復興時期最具有代表性的作曲家,Desprez的音樂,果真在返古的錯覺下,容納最新穎的聲響撞擊和迴環旋圍,彷彿在無形中墜入宇宙的凝然本體、寂然如如,體會天體運行的內在張力和悠緩推移的力道。內心的渣滓也在磨轉間被輾碎,在看似不斷迴旋的重複中被拉拔、提升而淨化。音樂如斯神奇,果真非文字千言萬語所能描摹。切合於當時宗教演出的歷史情境,早已化成紙卷上的煙雲,後人僅能以考定論辨的方式,描摹其原貌於萬一。然而,心情的觸動,聲響的氛圍,卻能直接與音樂交會神合,而漠視期間幾百年的阻隔、差異、懸絕,如城牆般經霜風雪而傾頹破敗。此心之直觀、直感能力,才是吾人最珍貴的存在源泉。音樂演繹的禮儀成規,早已淪亡,然而音樂自身的存在情貌,及其觸發靈思,卻對所有善於體認、感受的心靈敞開,如同天界的奧妙、宇宙的瑰麗深邃,對所有的好奇心敞開招喚,如斯,心靈之能力大矣哉! 而培養此種能力,正在日日護持之而勿失。宇宙的同情共感,終將在體悟的瞬間證道,而天人間的無盡循環,於音樂傾訴自身的時刻,與人交響,洩露隱蔽的奧秘並傾聽自身的存在。如是,豈可輕忽文藝復興?

以下聽的是Josquin Desprez - "Ave Maria"

訂閱:

文章 (Atom)